Что такое фамилия и когда она появилась, формула образования родового имени. Родовая фамилия

Вора-карманника Александра (Алексея) Сергеевича (Семёновича) Лукьянова (Орского) взяли прямо на месте преступления – на автостанции райцентра Рудня, где он вытащил кошелёк с пятью рублями у заходящей перед ним в автобус старушенции. Собственно, любимое операми слово «взяли», к этому случаю едва ли подходило: Лукьянов, запустив руку в бабкину кирзовую сумку и вытащив из неё старинный, потёртый до дыр, кошель, демонстративно открыл его и стал пересчитывать деньги. Тут-то бабуля и включила голосовую сирену, выдав, как положено, громовым голосом: «Рятуйте! Грабят!»

Лукьянов - маленький, юркий мужичок, лет сорока с виду, с крысиной мордочкой и приблатнёнными повадками - никуда не рыпался. С целью недопущения побоев со стороны взволнованной толпы, мигом сдался на милость подоспевшего милиционера, и под одобрительный гомон граждан, вместе с потерпевшей был торжественно препровождён в находящийся метрах в пятидесяти отдел милиции.

Здесь он поведал следователю, что всего пару дней назад «откинулся» из колонии, где отбывал пятую ходку. Паспорт вот при освобождении вернули. Денег на поезд до Вологды, где живёт мать, нет. На работу никто не берёт, да и специальности никакой. Впрочем, работать тоже не хочется. От воли отвык, никто его здесь не ждёт. А там, на зоне, всё ему знакомо, все его знают и уважают. Там вовремя, досыта накормят и спать уложат в чистую постель. А тут,- кто не работает, тот не ест! Вот почему он совершил это преступление и просит лишь об одном: побыстрее закончить расследование и направить дело в суд.

Разглядывая потрёпанный паспорт, следователь удивлённо отметил, что впервые такой видит: у задержанного, судя по паспорту, было по две разных фамилии, по два имени, отчества, времени и места рождения.

Проведя первоначальные следственные действия, предъявив обвинение, следователь этапировал арестованного в следственный изолятор. А сам направил на него запросы: на справку о судимости, характеристики, наличие психических заболеваний…

Характеристики из ИТУ пришли мгновенно. Никакими психическими расстройствами Лукьянов не страдал. Справка из ГНИИЦУИ МВД СССР сообщала о всех пяти судимостях Лукьянова Александра Сергеевича, он же - Орский Алексей Семёнович. И месяца не прошло, как уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением, подписанным следователем и утверждённым прокурором района.

При объявлении обвиняемому об окончании предварительного расследования и ознакомлении его с материалами дела, Лукьянов вдруг вскочил и, поднатужившись, разорвал довольно тощее дельце до половины. При этом он вопил, что следователь не установил его родовую фамилию, а ему надоело «чалиться» за кого-то. Следователь не дал ему завершить начатое, выдав подзатыльник, и отобрав материалы дела.

А через неделю дело вернулось к следователю с постановлением судьи о направлении его на дополнительное расследование. За месяц следователю предстояло установить родовую фамилию воришки. При повторном допросе обвиняемый отказался назвать свою действительную фамилию и другие данные, фамилию, имя, отчество, место жительства матери, а также обстоятельства приобретения им чужой фамилии.

Надо сказать, что по канонам, заведенным ещё в царские времена, уголовные дела направлялись в суд с перечислением на обложке и в обвинительном акте всех фамилий, имён, отчеств и кличек привлекаемого и устанавливать, какая из этих фамилий родовая не требовалось. Вот и звучало в залах судов типа: Иванов, он же Сидоров, он же Петров, он же Жиган, он же Мокруха, он же Филин, - приговаривается…

Сразу после направления следователем дела Лукьянова в суд вышло Постановление Пленума Верховного Суда СССР, гласившее, что привлекать лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности необходимо только под его родовой фамилией. Таким образом, сотни, а то и тысячи уголовных дел по всей стране были в одночасье возвращены судами на дополнительное расследование с однотипной формулировкой: для установления родовой фамилии подсудимого.

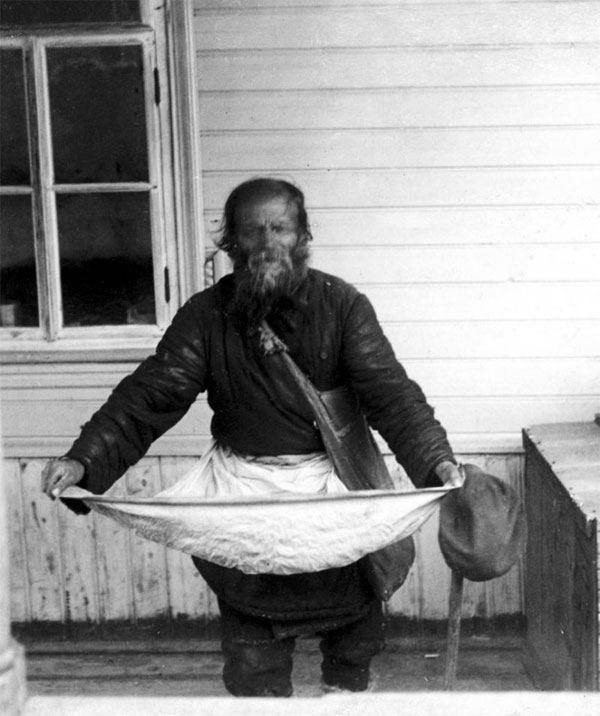

Машина следствия вновь заработала: во все концы полетели запросы, требования, отдельные поручения следователя. Вскоре стал известен адрес матери Лукьянова в Вологодской области. По поручению следователя старушка была допрошена, местными коллегами. Ей предъявили в числе других фотографию Лукьянова, по которой она опознала своего сына Александра. При этом она сказала, что знать его не желает, где он, чем занимается уже более двадцати лет, не ведает. Кремень оказалась бабка!

К концу отведенного срока следователю уже было доподлинно известно, что перед ним – вор-рецидивист Лукьянов А.С., установлены также дата и место рождения, сведения о родителях. Не установил следователь лишь одно: кто такой Орский Алексей Семёнович и почему Лукьянов носит его фамилию?

Итак, Лукьянова снова этапировали к следователю для проведения следственных действий: перепредъявления обвинения, объявления об окончании дополнительного расследования, ознакомления с материалами дела, обвинительным заключением. Внимательно ознакомившись с делом, и поняв, что у него теперь подлинная фамилия, подследственный заплакал навзрыд, а потом поведал следователю историю своей жизни, уже, как говорится, не для протокола.

Лет в шестнадцать Саша Лукьянов страстно влюбился в одноклассницу, Зину, лучше которой, казалось, не было на целом свете. Девушка тоже, несмотря на то, что Саня был самым хилым, неказистым, в классе, отвечала ему взаимностью. Они стали часто видеться после школы, мечтали о том, как сложится их взрослая жизнь. Но тут в невинную юношескую любовь вмешалась мать Александра, женщина жёсткая, деспотичная и никаких возражений не терпящая.

Чтобы мой сын женился на дочери этих недоумков?! – гремела она.- Да не бывать этому!

Так довела сына, что однажды, захватив паспорт и немного денег, он сел в поезд дальнего следования, да и укатил, куда глаза глядят. Нет, его, конечно же, искали по заявлению матери, но… Не нашли вот почему. В этом долгоиграющем поезде к Александру подсел весёлый, разговорчивый парень, который, узнав о его беде, сказал:

Да не горюй, чувак! Никто тебя не найдёт…- И поведал свой план, который состоял в том, что им надо просто обменяться паспортами. А фотографии он сумеет переклеить так, что комар носа не подточит. Разница в возрасте у них – всего около четырёх лет, никто на это внимания не обратит.

Потолковали они пару дней, да и поменялись. Переклеив в туалете фотографии и отдав Александру свой паспорт с его физиономией, парень на следующей же станции вышел, став Александром Лукьяновым.

А новоявленный Алексей Орский начал новую жизнь. Это он так думал, что новую. Когда Александра взяли в Москве за кражу с голодухи колбасы с прилавка магазина, следователь, как и положено, направил в информационный центр запрос о судимости. Оттуда ответили, что Алексей Орский дважды судим: за кражу и грабёж. Отпечатки пальцев следователь, к сожалению, для идентификации личности задержанного в ИЦ не отправлял. Суд влепил новоявленному Орскому пять лет.

Так у ранее не судимого Александра Лукьянова появилось сразу три судимости. В одной из колоний, куда его отправили на исправление по приговору суда, дотошные опера подсуетились и установили, что под фамилией Орский сидит некто другой. Добившись от парня признания, что он не Орский, а Лукьянов, они эти сведения проверили и подтвердили, однако, из корпоративного чувства, дабы не были наказаны по цепочке за привлечение к уголовной ответственности невиновного опера, следователи, коллеги из пенитенциарной системы, шума поднимать не стали. А вписали в личное дело Орского Алексея Семёновича: он же – Лукьянов Александр Сергеевич. Самого Лукьянова – Орского убедительно просили молчать о том, кто он есть в действительности. Так всё и закрутилось: по отбытии наказания выдали Саше паспорт с двойными установочными данными. А потом он ещё два раза влетел за кражи и был признан по приговору суда особо-опасным рецидивистом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Разобравшись во всём досконально, народный суд, определил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Защитник Лукьянова написал ходатайства о пересмотре прежних дел по вновь открывшимся обстоятельствам. В результате пересмотра две судимости Орского были с Лукьянова сняты, как снято и клеймо особо опасного рецидивиста. Из мест лишения свободы Лукьянов написал пронзительное признание в любви той самой девушке, Зине, которая к тому времени была уже в разводе, имела ребёнка. По окончании срока его за воротами колонии встречали Зинаида и её сын, мальчишка лет десяти. И началась новая, теперь уже,- действительно новая жизнь!

родственные связи, названия родства, родовой быт и жизнь ингуша: рождение сына, возмужалость, побратимство, брак, разложение рода, похороны

Если вас спросят, читатель, кто был ваш дед, вы, пожалуй, ответите, что не застали его в живых, и, положа руку на сердце, сознаетесь, что никогда особенно не интересовались его личностью, и даже не сразу сообразите, как звали его. О своем прадеде вы уже наверняка ничего не знаете и не помните. И, конечно, не сумеете вы объяснить, откуда происходит ваша фамилия и кто первый из ваших предков стал носить ее. Не то найдете вы у ингушей. Здесь, вообще, любят поговорить о старых временах. История Ингушии никогда не записана, и только эти беседы помогают молодому поколению запомнить кое-что по этой части из рассказов стариков. Но стоит вам только завести речь о предках и о происхождении фамилий ваших новых знакомых, как тотчас с увлечением начнут они рассказывать вам о своих «фамильных» предках, или «отцах», как они из называют.

Редкий ингуш не насчитает до восьми — десяти таких «отцов» (или поколений). Каждого из них он назовет по имени и расскажет в придачу о подвигах и личных достоинствах многих из них. В этом перечне где-нибудь на десятом предке ваш собеседник остановится и скажет: вот от этого «отца» и пошла наша фамилия, названная так по его имени. Например, от предка, по имени «Котия», в восьмом поколении пошла теперешняя фамилия Котиевых, от «Малсэга» — фамилия Мальсаговых и т. д. Но словоохотливый рассказчик не остановится, и на этом. Он перечислит вам еще нескольких предков и дойдет до родоначальника нескольких «фамилий» и, может быть, дальше до родоначальника всего народа ингушей, или «галгаев», и даже до общего предка всех соседних родственных народов.

Этого общего родоначальника, а вместе с ним и самого себя теперешний ингуш-мусульманин постарается, конечно, возвысить до небес. Он выведет его прямо из божественного рода самого основателя мусульманской веры — пророка Магомета. Это предание пришло в Ингушию вместе с мусульманством из Дагестана , где оно служило для прославления рода местных царьков и князей. Подобный рассказ можете вы и теперь услышать на плоскости от какого-нибудь старика-ингуша. Такой рассказчик говорит медленно, с достоинством роняя полновесные слова. Слушатели серьезно внимают ему, изредка обмениваясь замечаниями и прищелкивая языком от восхищения и удивления.

Послушаем один из этих рассказов: «Был человек по имени Тырпал, что значит богатырь. Происходил он из Аравии, из рода Корейшитов, и понимал толк в вещах. Спал он в продолжение целой недели и целую неделю потом бодрствовал; был гордым человеком и обижал народ. Тогда люди из рода Корейшитов снесли его во время сна на корабль, перевезли на нашу сторону и оставили здесь. Мало помалу углубляясь в горы, он достиг страны ингушей. В те времена ни зверь, ни птица, — никто не жил еще в этих диких горах . Здесь он и поселился в пещере и завел скот и овец. Утром, уходя со стадом, он заваливал вход в пещеру огромным камнем. Случайно заехал сюда на охоту грузинский князь со свитой. Увидев пещеру и громадный заслон у входа, грузины сказали: «нам не под силу бороться с человеком, который ворочает такими камнями», и возвратились домой. Здесь они выбрали красивую девушку-рабыню и подослали ее к богатырю. Тот принял гостью как следует и, возвращаясь домой, каждую ночь резал для нее барана. Так прошло три ночи, и богатырь стал расспрашивать девушку: „скажи мне, кто ты и откуда ты?“.

— «Я много слышала о тебе и, полюбив, пришла жить с тобой», отвечала она. «Я не люблю тебя, и жизнь с тобой мне в тягость», сказал он и отослал ее обратно. С тех пор и повелся обычай: по прошествии трех дней гость лишается права гостеприимства. Тогда грузины подослали к богатырю девушку, не рабыню, но и не княжеского рода. И с ней богатырь поступил точно так же. Наконец, грузинский князь послал к нему свою собственную дочь. Эта сразу пришлась богатырю по-сердцу, и по прошествии трех ночей он стал жить с нею, как с женой. Тогда грузины подговорили ее опоить мужа сонным питьем , связали его и вместе со всеми стадами отправили в Грузию. Здесь собрались князья на совет и стали решать, что делать с пленником. Одни предлагали застрелить его из ружья, другие — заколотить в бочку и бросить в воду. Но дочь прислала сказать отцу-князю: «Телом ты, как бык, а умом глупее, чем теленок. Я беременна. Хорошо еще, если родится девочка, — если же родится мальчик, мне с ним не справиться. Близко к сердцу примет он смерть своего отца и отомстит вам за его кровь».

Отец и все князья принуждены были согласиться с этими доводами, выделили часть имущества, приходившуюся на долю княжны, и опять поселили богатыря с женой на старом месте; Здесь родила она ему сына, державшего в руке лист, и назвали его Листом (Га). Второй сын родился с сыром (нэхч) в руке, и назвали его Нохчуо (т.-е. чеченец). Он поселился в месте называемом Нашах (откуда по преданиям выселились на плоскость соседи ингушей — чеченцы ). Третий сын назван был Арстхуо, т.-е. арстхоец, и поселился в месте называемом Мерж (где рядом на плоскости жило родственное ингушам и чеченцам племя арстхойцев, или карабулаков, позже выселившихся в Турцию).

Старший сын Га остался жить в мест Маг (в теперешней нагорной Ингушии). У него был сын Галга, т.-е. Ингуш. У Галгая был сын Галмет. У Галмета был сын по имени Эндрий (Андрей). У Эндрия было четыре сына: Цикма, Гюй, Чопа, Чекь. От Цикмы произошли: Корбынхуо, Машхуо, Эзди. У Корбынхуо был сын Бискь. У Биски — сын Эти, у Эти — Эшкь (Железо), у Эшки — Бочал, у Бочала — Кортыж, у Кортыжа было четыре сына: Шолдаг, Умыр. Шахмырзы, Фаттыгангь; Шолдага сын был наш отец Ганыж. У Ганцжа сын — я Сулейма».

Так на пятнадцатом поколении добирается до самого себя наш собеседник, старик Бочалов, объясняя, кстати, и происхождение трех родственных народов: ингушей, чеченцев и карабулаков. Надо видеть оживление и горячность его слушателей, других ингушей, когда разговор заходит о том, чей род древнее и почетнее. Бочалов утверждает, что первоначально возвысились в горах 4 рода : Беркинхоевы, род Кекеалы, т.-е. «Трех селений», Евлоевы и Цикмыхоевы. К последним, происходящим от предка Цикмы, как мы видим, относит себя и сам старик-рассказчик. Однако, его слушатели ни за что не хотят согласиться с этим восхвалением потомков Цикмы. Разгорается жаркий спор, и, глядя на лица собеседников, нетрудно понять, что в таких спорах о древности и славе предков дело может дойти и до кинжалов.

Однако, не только в глубь времен уходит род ингуша. Родственными связями окружен он и в настоящем. Если мы с вами, читатель, постараемся сравнить в этом смысле наше положение с положением ингуша, разница получится очень наглядная. Русский — житель города, рабочий или служащий — в переездах, в погоне за заработком, быстро теряет из виду своих родственников . Дальше дядей, теток, племянников и двоюродных братьев-сестер, точного счета родства он не ведет да и их-то он часто годами не видит и не испытывает от этого особых неудобств. Более дальнюю родню он просто считает «десятой водой на киселе» и больше ворчит, чем радуется, когда такой непрошенный чудак вдруг вздумает навязаться ему в родственники.

Больше помнит и ценит своих родичей наше сельское население. Крестьянин неподвижнее, он обычно всю жизнь сидит в своей деревне, привязанный к своему хозяйству, к своей земле. Ему легче сохранить в целости свои родственные связи, и за семейными торжествами: свадьбой, крестинами и на похоронах нередко собирается в его доме десяток-другой близких и дальних родственников, приезжающих иногда из далеких деревень. Здесь за одним столом делят они хлеб-соль, обмениваются подарками и ведут счет родству по семьям матери и отца , по свойству и кумовству. Но и крестьянин не может сравниться в почитании родственников с ингушом. Насчитав восемь-десять поколений своих «отцов» и дойдя до своего «фамильного» предка, ингуш сообщит, что кроме одного сына, от которого по прямой линии происходит он сам, у родоначальника было еще несколько сыновей. От многих из них идет свое отдельное потомство.

По нашему счету это выходят «семиюродные»-«девятиюродные» братья рассказчика, но он считает их своими настоящими родственниками, «однофамильцами». От более поздних предков точно так же отходят новые ветви, и некоторые теперешние ингушские роды, или «фамилии», так разрослись, что насчитывают по нескольку сот дворов и одну-две тысячи человек, большею частью рассеянных по разным селениям. Но все они держатся дружно и составляют один род, одну «тэйпы» , как говорят ингуши, или одну «фамилию», как переведут они по-русски. Фамильные прозвища их — Котиевы, Мальсаговы и др. — переделаны уже на русский лад. Сами ингуши называют себя просто «сынами» или «потомками Котия», «потомками Малсэга» и так далее. И крупная фамилия, например, теперешних «сынов Малсэга» насчитывает больше 200 дворов и могла бы выставить в случае нужды целый эскадрон конницы. Таковы же по численности фамилии Плиевых, Аскановых, Бузургановых, Дедиговых и других.

Как видит читатель, «фамилией» называет ингуш совсем не то, что привыкли мы понимать под этим именем. Для ингуша «фамилия», это — круг людей , происходящих по преданию от одного предка в восьмом-десятом поколении. Всех этих однофамильцев ингуш и считает своими родственниками.

Как же называют ингуши такое фамильное родство? Все потомство «фамильного» предка считается сестрами и братьями между собой или, как говорят ингуши, «йиши-воши». Братом и сестрой будут для Мальсагова не только его родные братья и сестры, но и всякий взрослый мужчина или женщина из многочисленной фамилии Мальсаговых. Это странно для нас с вами, читатель, не правда ли? Но если поискать примеров, то не одни ингуши окажутся таким «братолюбивым» народом . Многие дикие племена считают родство точно таким же образом. Могли считать его так же и наши предки-славяне в те далекие времена, о которых сохранилось известие, что племена их жили отдельными родами.

Мы с вами, читатель, отлично понимаем, что значат слова «дядя», «тетка», «племянник», «внук», «дед» и «бабка», эти слова кажутся нам такими простыми и необходимыми в языке каждого народа, а вот ингушский язык, как оказывается, не знает этих название. Только слова: «отец» — «мать», «брат» — «сестра», «сын» — «дочь» и могут помочь ингушу, если он хочет обозначить какую-нибудь степень родства. Но просто «брат» или «сестра» обозначают у него людей, принадлежащих к одной фамилии, которых на Кавказе по-русски называют «фамильными братьями» . И вот чтобы сказать вам о своем родном брате, ингуш должен потратить много лишних слов: «отцу рожденный матерью брат» говорит он в таком случае, и это должно обозначать родного (происходящего от одного отца и от одной матери) брата.

По-ингушски «брат отца» (или «сестра отца») будет вообще всякий дядя (или тетка) с отцовской стороны, но чтобы было понятно, что это — родной дядя, надо сказать «рожденный вместе с отцом брат отца»; «сын брата» обозначает племянника и т. д. Точно так же слово «отец» можно понять в смысле предка вообще, а слово «сын», вероятно, обозначало прежде всякого потомка и, если ингуш хочет сказать «внук» или «дед», он должен выразиться так: «сына сын» или «отца отец». Трудно приходится ингушу, плохо ворочается его древний язык, когда речь идет о семье и семейном родстве . Ведь семья народилась у него потом, первоначально был род («фамилия»), который сообща вел свое хозяйство, и в нем не было разделений на отдельные семьи. В те времена и зародились в языке ингуша эти названия родства. Но с тех пор протекло много времени. Общее родовое хозяйство раздробилось, и сам род распался, разделился на отдельные семьи, но память о прежних временах еще сохраняется в ингушском языке и счете родства.

Однако родство ингуша не ограничивается «фамилией», или родом отца, и там, где мы с вами, читатель, считаем отдельными родственниками или их семьями, ингуш считаем свою родню целыми «фамилиями»: в родстве числятся у него целиком вся «фамилия» матери и дальше фамилии «матеря матери» и «матери отца», т.-е. роды бабушек с материнской и отцовской стороны, — все они будут «сестры»-«братья» нашего собеседника. Родственники со стороны матери пользуются даже особым вниманием ингуша; о них он выражается так: «родственники по матери чувствительнее родственников по отцу» («ноаныхой деахойег буосеаг хет»). Чтобы закончить список родственников, укажем, что, кроме этих четырех фамилий, которые участвуют в родстве полностью , ингуш может иметь еще отдельных родственников, носящих фамилию чужого рода. Если одна из женщин отцовской фамилии т.-е. какая-нибудь «фамильная сестра», вышла замуж в другой род, то, дети ее, носящие родовую фамилию мужа, все же считаются по ингушскому обычаю «детьми сестры» или, как пояснит ингуш, «фамильными племянниками».

Конечно, ближе всего приходятся они той семье, откуда происходит мать, но фамильный племянник потому так и называется, что вся фамилия целиком, иногда больше тысячи душ, приходится ему дядьями и тетками. Не правда ли, приятно иметь, читатель, такое количество дядюшек и тетушек! В ближайшем родстве между собой считаются, кроме того, те фамильные племянники, которые родились от двух родных сестер, хотя бы и вышедших замуж в две разные фамилии. Они называются особым именем «шучи», а дети их приходятся друг-другу также родственниками «мохчи». Наконец, чтобы закончить наш длинный перечень, добавив, что к родственникам причисляются еще фамилии свояков, т.-е. роды жены и мужа по отношению друг к другу.

«Какое, однако, множество родственников!», воскликнет читатель. «Целых пять родов да несколько фамильных племянников, двоюродных и троюродных братьев по матерям. Ведь это значит, что в родстве с ингушем находятся сотни, а иногда и тысячи человек. Да, что и делать-то с такой оравой!», ужаснется, может быть, читатель. Однако не бойтесь за ингуша. Из своей родни он умеет извлекать себе пользу. Конечно, не всякое родство в глазах ингуша одинаково близко. Ближе всего, разумеется, и для него родня, ограничивающаяся кругом его семьи, т.-е. дед и бабка, внуки, родные дяди, тетки, племянники, двоюродные братья и прочее. Семья, семейные связи, как и у нас, русских, уже пересилили и у ингушей древний род и понемногу начинают заслонять древнее «фамильное» единство. Скрытая и непрестанная борьба с ним ведется самой жизнью, но в некоторых наиболее торжественных случаях, ингуш еще отдает дань старому обычаю и не без пользы для себя возобновляет древние родовые связи.

Посмотрим же поближе, как проявляются сейчас эти связи. Вот у ингуша родился сын. Для ингуша это торжественный случай, в особенности, если родился первенец. Девочке здесь радуются, вообще, гораздо меньше. Тотчас же ребятишки обегают всю фамильную родню отца и матери, живущую в этом селении, и получают в награду за радостную весть сласти и другие подарки. Женщины-родственницы с подарками — бараном или курицей, пышками, сластями и рубашкой для новорожденного — приходят поздравить родителей. На третий-четвертый день родственницы матери приходят с люлькой, в которую впервые торжественно укладывают новорожденного. Наконец, на десятый-двенадцатый день, когда роженица окончательно встает и приступает к работам, отец режет барана и устраивает торжественный пир для всей своей родни.

Воспитание детей у ингушей, в особенности в горах, где сохранилось больше старых обычаев, отличается полной свободой и отсутствием телесных наказаний. Один житель плоскости, временно живший в горах, жаловался, что тамошние жители совсем не умеют наказывать детей . Ребятишки лет с четырех лазают, где им угодно, падают с казенных лестниц и балконов и что удивительнее всего, не разбиваются. Но главное, что возмущало этого затронутого городской жизнью ингуша, это — то, что дети кричат сколько им вздумается, а взрослые и не думают их наказывать!

До возмужалости дети находятся больше на попечении женщин, но можно наблюдать опять-таки в горах и довольно нежных и терпеливых отцов, что как-то не вяжется с нашим представлением о диких и суровых горцах.

Взрослым мальчик считается с 14-15 лет , когда он впервые берет в руки оружие, начинает ходить с винтовкой и кинжалом. Впрочем, возраст этот колеблется в зависимости от степени развития самого юноши. В прежние времена день совершеннолетия юноши справлялся с торжественностью, и дядя с материнской стороны дарил племяннику в знак его полной боеспособности оружие и коня с седлом. Теперь от этого обычая, кажется, осталось у молодых людей только шутливое обыкновение красть коней у своих дядьев (со стороны матери).

Есть особый обряд, с помощью которого два молодых человека, особенно сильно подружившиеся, могут на всю жизнь породниться друг с другом, сделаться «побратимами», или «названными братьями» . Для этого почетные старики фамилии, к которой принадлежит один из молодых людей, идут в дом его товарища. За собой они ведут быка или барана для торжественного угощения. Придя в намеченный дом, старики обращаются к отцу и собравшимся там почетным родственникам другой стороны с такими примерно речами: «Мы хотим сделаться с вами друзьями, если вы на это согласны. Наш молодой человек по отцу и по матери хорошего происхождения. Ваш тоже из хорошей фамилии… Если они побратаются, то польза будет от этого для всей Ингушетии».

«Мы согласны», отвечают старики другой фамилии. Получив согласие, пришедшие сейчас же режут быка, и хозяйка дома начинает готовить угощение. Когда все готово, в комнату, где собрались старики обоих фамилий, подают стакан с молоком и на блюде вареную грудинку, голову и курдюк, — почетные части зарезанных животных . Приводят обоих молодых людей: до этого они находятся обычно вместе с молодежью в другом помещении. Старший по летам берет стакан, опускает в него золотую или серебряную монету и говорит друзьям о значении названного братства: «Названные братья ближе всяких других родственников, даже ближе, чем единоутробные братья.

В случае убийства одного из них, другой обязан мстить за его кровь, как за родного брата…». Затем оба молодых человека поочередно выпивают молоко из стакана и становятся как бы родными братьями на всю жизнь. Опущенная в стакан монета хранится у одного из них. С этого времени они называются по-ингушски «съевшими клятву друзьями» («дуу беа дуоттагый»), а по-русски это обычно переводят «присяжные братья» . Обряд заканчивается обильным угощением стариков и молодежи, каждых в отдельном помещении. Молодежь устраивает танцы. На торжестве участвуют и девушки, и здесь представляется юношам случай высмотреть себе по-сердцу невесту.

Юноши вступают в брак обычно около 20 лет. По преданиям, в старину это случалось еще позже: по выражению одного старика, «женились, когда борода смешается с усами ».

Выбор невесты для ингуша — дело не такое простое к легкое, как кажется на первый взгляд. Здесь впервые мы наглядно видим, какое огромное значение имеет для него многочисленная родня. Обычай поставил строгие ограничения, которые властью родителей и пожилых родственников разрушили счастье не одной пары ингушских влюбленных. Древний адат не разрешает ингушу жениться на всех его родственницах . Поэтому, если строго соблюдать это запрещение, ингушу нельзя жениться, во-первых, на всех своих «фамильных» сестрах, т.-е. на всех женщинах из фамилий отца и матери, а также из фамилий бабки отца и бабки матери.

Кроме того, жениться нельзя на двоюродных и троюродных сестер, происходящих от родных бабки или прабабки (по женским линиям в первом поколении), т.-е. на «шучи» и «мохчи», как говорят ингуши, и на фамильных племянницах и их потомках до трех поколений включительно, хотя все они носят чужие фамилии. Как видим ингушу есть над чем призадуматься, прежде чем остановить на ком-нибудь свой выбор. Обычай здесь гораздо строже мусульманского закона «шариата», по которому жениться можно и на двоюродных сестрах . Но жизнь в лице молодого поколения ингушей ведет уже упорную борьбу против этих остатков когда-то сильного родового быта. Мало помалу запретный для любви круг родственниц делается уже и уже. Запреты с фамилий бабки по отцу и бабки по матери постепенно снимаются. Рушатся и другие запреты, несмотря на ворчание и противодействие стариков. В последние годы перед войной уже случился брак одного ингуша со своей «шучи» (т.-е. брак двоюродных брата и сестры от двух родных сестер), хотя этот случай и вызвал множество разговоров и нареканий по всей Ингушии со стороны строгих блюстителей обычаев.

Но и в пределах дозволенных фамилий отец и родственники жениха внимательно обсудят, пара ли жениху та или другая невеста, достаточно ли крепка и почетна ее фамилия, чтобы стоило родниться с ней , и т. д., и т. д. Здесь, как и во многих других случаях жизни, пожилое поколение ингушей еще любит поговорив о достоинствах и недостатках того или иного рода, посчитать древность его происхождения и принять все это во внимание при выборе невесты.

Свадьба у ингушей, как и у других горцев, представляет собой довольно красивое и своеобразное зрелище. Начинается она со сватовства. Сватают в присутствии отца жениха уважаемые и известные своей «доблестью» родственники: «Мы давно тебя знаем и любим, уважаем твой род», говорят они отцу невесты: «и хотим с тобой породниться . У нас есть жених — у тебя невеста…». Если тот считает их фамилию недостаточно знаменитой и партию для себя неподходящей, он отвечает уклончиво, что дочь моя, мол, больна, да и с лица неказиста, кривая и проч. Но сваты не сдаются: «не ради лица, мол, сватаемся, но из уважения к тебе и твоей фамилии хотим породниться с тобой на пользу всему ингушскому народу».

Сватовство повторяется 2-3 раза. Сваты каждый раз ведут с собой баранов для угощения невестиной родни, и лишь на третий раз отец невесты, который успеет уже посоветоваться со своими родичами, дает окончательный ответ. Если даже брак для него нежелателен, он никогда почти не отказывает сватам наотрез. Но его отношение к сватовству проявляется в тех условиях, которые он ставит жениху. Он или заламывает невозможный «калым» или ставит условием , чтобы взяли и привели к нему в качестве пленника какого-нибудь видного ингуша и проч. Сваты не подают и вида, что считают калым невыполнимым. Сейчас же посылают они домой за бараном, режут его, и начинается угощение, — происходит «обручение», — как скажет вам по-русски ингуш.

Здесь устанавливается срок самой свадьбы, обычно 2-3 месяца, но иногда 1-2 года, в зависимости от величины калыма или трудности других условий выдачи невесты. Только вернувшись домой, родственники жениха начинают по настоящему советоваться и решают, смогут ли они внести такой «калым» или взять в плен указанного человека и т. д. В случае положительного решения вопроса, вся «фамилия» и другие родственники жениха принимают деятельное участие в подготовке свадьбы . Сообща помогают они жениху собрать нужный калым, устроить похищение пленника и пр. В случае нужды молодые люди отправляются с женихом даже на грабеж.

Все время до свадьбы и после нее жених и другие его родственники стараются оказывать всяческие услуги и внимание фамилии невесты. Один ингуш из фамилии N-вых, — получивший вполне русское образование, рассказывал мне, как в поезде случайно встретил он одного молодого человека из другой фамилии, которого он прежде не знал. Молодой человек проявлял необычайную любезность и предупредительность: бегал в буфет за чаем и пирожками, угощал, подавал шинель и т. д. Наш рассказчик был этим растроган и все повторял про себя: «какой прекрасный молодой человек!». Представьте же себе (если вы хоть на минуту сможете встать на место ингуша) его разочарование, когда он впоследствии узнал, что этот услужливый юноша просто был в то время женихом одной из N-вых, еще не получившим окончательного ответа родителей невесты.

«Жаль, что тогда не знал я этого» с сокрушением вспоминал рассказчик: «а то бы задал я ему жару». Правда, невеста в этом случае приходилась рассказчику всего только «фамильной» сестрой и в ближайшем родстве с ним не состояла, но и в этом случае внимание со стороны жениха имело свой смысл, и малейшее недоразумение с «фамильным» братом невесты могло повлиять на исход сватовства, если бы родителям невесты пришлось выслушать мнение их обиженного «фамильного» брата.

Между тем жених ходит в гости к тестю и скромно простаивает у него в доме где-нибудь возле входа, обычно молча, лишь изредка отвечая на вопросы: ни сидеть, ни принимать свободного участия в беседе жениху в присутствии будущего тестя из «уважения» не полагается. Не видит жених до самой свадьбы и невесту, а тещу видеть ему, по старому обычаю, вообще нельзя в течение всей жизни . Поэтому не редкость встретить и теперь ингуша, который в первый раз увидел свою тещу лишь через 10-15 лет после женитьбы.

Все это время отец невесты, особенно, если он поставил жениху невыполнимые условия, принимает самые решительные меры к охране своей дочери, старается выпускать ее из дому только под присмотром или даже совсем запирает ее в комнате, если замечает, что жених пользуется симпатией с ее стороны. Иначе пойдет как-нибудь под вечер невеста по воду, а где-нибудь за кустом уже поджидает жених с парой молодцов-родственников — хвать ее на коня и был таков. Укроется он где-нибудь в доме влиятельного, известного на всю Ингушию человека — жениху не принято отказывать в гостеприимстве и покровительстве в таких случаях — изнасилует невесту, если украл ее против ее воли, и, как за каменной стеной, за своим хозяином будет вести переговоры о примирении со своим тестем.

И тому, делать нечего, придется согласиться на брак, и на обычный «калым», — потерянного не воротишь. Вам могут рассказать много случаев, обрисовывающих эти отношения. Вот один из них: один ингуш, отличавшийся особенной храбростью, сидел в тюрьме во Владикавказе ; ему удалось бежать. Скрываясь по аулам у родственников, он полюбил одну ингушку, девушку, получившую среднее образование и служившую учительницей, которая ответила ему взаимностью, и посватался за нее. Старик — ее отец, известный своей скупостью, заломил невозможный «калым» и запер дочь в четырех стенах. Наш молодец собрал своих молодых родственников и поехал добывать «калым».

Им удалось ночью угнать целый табун коней, которого хватило бы на уплату «калыма». Но в самую последнюю минуту жених был ранен пулей в живот. Без звука склонился он на гриву коня, оторвал зубами кусок черкески, заткнул им рану, чтобы не текла кровь, обнял шею лошади и приказал товарищам ехать домой, зорко следя за добытыми конями. Когда всадники вместе с желанным «калымом» добрались до аула, уже мертвым сняли они жениха с седла. Этот случай горячо обсуждался моими знакомыми, молодыми ингушами, и ни один из них не был на стороне отца , своей скупостью погубившего и счастье дочери, и «настоящего» человека.

Но пусть наша свадьба идет своим чередом. Собрав и приготовив, часто при деятельной поддержке всего рода, «калым», т.-е. выкуп за невесту, отец жениха отправляет его с одним из родственников к отцу невесты, и назначается день самой свадьбы. «Калым» обычно идет на расходы по закупке и заготовке приданого, состоящего из носильного и постельного белья, платья, зеркала и медных таза, кувшина для ношения воды и большого таза для очистительных омовений. Свадьба бывает чаще под четверг или под понедельник днем.

Накануне свадьбы «фамильные» родственники жениха сообща едут в лес и привозят ему иногда до 20-ти возов дров. Делается это без всяких просьб с его стороны и служит одним из наглядных выражений родственной близости и помощи его однофамильцев. В день увоза невесты родственники жениха во главе с его отцом готовятся ехать за нею; в доме готовят кушанья для пира, режут баранов, варят брагу, делают пышки… В это же время отправляют быка и баранов к родителям невесты для предстоящего там угощения. Наконец, поезд трогается. Едут во главе с отцом жениха все мужчины-родственники (за исключением части ровесников жениха, которые остаются вместе с ним) и несколько девушек. Сам жених не принимает участия в этом наиболее важном моменте свадьбы. И он, и невеста еще за 2-3 дня перед тем уходят из родительского дома: жених к своему ближайшему родственнику-товарищу, невеста — к своей родственнице-подруге. Жених старается всем своим поведением показать, что свадьба его мало занимает.

Когда поезд за невестой частью верхами, частью в экипажах прибывает к дому тестя, гостей торжественно встречают во дворе: тесть — мужчин, а собравшиеся девушки, родственницы невесты, — приехавших девушек, и в отдельных помещениях происходит прием и угощение тех и других. Затем, молодежь веселится под звуки «пандыра» или «чонгиря» . В прежнее время тут девушки пели песни. Они становились в две шеренги — невестина сторона против жениховой — и, обмениваясь шуточными попевками, высмеивали противную сторону. Вот образец таких песен:

Сторона жениха:

И так не говорите

И эдак не говорите,

Не говорите подобно камням, перекатывающимся в воде.

Мы будем говорить, слова отделяя, как кольца кольчуги.

Одного взмаха плетью довольно доброму коню,

Одного слова довольно умному человеку.

У доброго молодца одна забота: горячить довзнузданного коня над кремнистой кручей;

У отца его другая забота: лежать, ворочаясь с боку на бок…

Сторона невесты:

Каков наш жених?

Голова у него, как дышло у сохи,

Глаза у него, как у кошки-оборотня, бегущей на колдовство

Усы у него, как в помете вымазанные ветки веника,

Брюхо у него, как у телки, опившейся болтушки,

Каковы ноги у жениха?

Как покрытые осенним инеем тыквы.

Сторона жениха:

Ты одушевляешь войско, молодец, колыхая знамя на лугу,

Ты одушевляешь войско, молодец, выезжая вперед,

Если возьмешь, — бери крепость-Кизляр,

Если не возьмешь, — не губи даром батюшкиных сыновей.

Наконец, веселье прекращается. Надо засветло поспеть с невестой в дом жениха. Заплатив выкуп женщинам, охраняющим двери, невесту, покрытую фатой, выводит под правую руку на двор из ее убежища в доме подруги родственник жениха, — по обычаю тот, у кого живы отец с матерью; она прощается со своими подругами, и поезд трогается. Невесту сопровождают девушки-родственницы жениха. Приблизившись к цели поездки, весь поезд объезжает кругом квартал, в котором помещается дом тестя.

При входе в свое новое жилище невеста должна переступить через веник, положенный на «циновку» на пороге, хотя переступать через веник у ингушей, вообще, не принято. Ей сейчас же дают мед в одной ложке и масло — в другой, приговаривая: «будь мягка, как масло, и сладка, как мед ». Затем невесту сажают за занавеску, где в обществе нескольких девушек она остается все время, пока празднуется свадьба: 2-3 дня. Чтобы молодая была плодовита, на колени к ней сажают ребенка, обычно, мальчика; невеста ласкает малыша и отдает обратно матери, отдаривая ее деньгами. В тот же день мулла совершает несложный мусульманский обряд венчания в отсутствии жениха, ограничиваясь опросом родителей.

К концу третьего дня девушки вводят невесту в комнату жениха, которого все еще нет дома. Товарищ, у которого гостит жених, режет барана, жарит бараньи почки и относит в комнату, где ожидает невеста. Под звуки выстрелов в сопровождении молодежи жених направляется к дому родителей и вместе с невестой съедает приготовленное угощение. В окнах и дверях теснятся любопытные, и товарищу жениха, который, вообще, принимает на себя роль покровителя молодой пары , стоит большого труда отогнать непрошенных зрителей. Посторожив немного на улице, и он, наконец, удаляется домой, и молодые остаются одни… На утро молодой муж скрывается опять из дому и проводит у своего приятеля еще две-три недели.

Торжественная сторона свадьбы закончена. Родственники, принимавшие в ней участие, расходятся, наконец, по домам и дарят на прощание отцу жениха деньги, кто сколько может. Теперь молодая с открытым лицом входит в круг семьи мужа и приступает к обычным работам по хозяйству. Недели через две отправляется она в первый раз по воду. Ее сопровождают женщины-родственницы и ребятишки. Когда она зачерпнет воды, в колодезь или источник бросают новую иглу и яйцо — «для матери воды и природы», а женщины в это время приговаривают: «Пошли нам счастливой жизни» и другие пожелания. Возвратившись домой и по-праздничному отужинав, молодая становится рядовым членом своей новой семьи.

Однако в отношениях снохи к ближайшим родичам мужа и даже ко всем его однофамильцам на всю жизнь сохраняются некоторые смешные на наш взгляд запреты и ограничения. По обычаю, замужняя женщина не должна называть по имени родственников-однофамильцев мужа , в особенности его отца, мать и братьев. Этим она выказывает свое «уважение» к ним. Жена или переиначивает имя такого родственника, например, «Кус-хаджи» вместо «Муса-хаджи», или называет иносказательно — «младший» (младшего брата мужа), «наша» (близкую родственницу мужа), «отец», «мать» (свекра и свекровь) и т. д., с своей стороны, и муж при родителях и старших братьях стыдится говорить с женой, а по отношению ко всей родне жены, к ее «фамилии», он до конца жизни сохраняет известную, хотя бы показную услужливость и почтительность. С тещей же старый обычай не позволяет ему видеться всю жизнь.

Вступив полноправной четой в число семейных «фамильных» родственников, молодая пара входит обычно и в число отдельных хозяйств родного аула. Ингуши, в противоположность некоторым другим земледельческим народам, не любят жить большими невыделенными семьями. Молодая пара при поддержке своих ближайших родственников, а иногда и всей «фамилии» старается построить себе поскорее отдельный домик , получить отдельный земельный участок и завести свое собственное хозяйство. Каждая такая отдельная семья насчитывает на плоскости, в среднем, не больше 5-6 человек. Но обычай, припоминающий те времена, когда все достатки ингуша держались еще на скотоводстве, выставляет два непременных признака, которым должно удовлетворять отдельное хозяйство.

Это, как выражаются ингуши, «отдельный огонь» и «отдельный скот». «Отдельный огонь» обозначает здесь отдельный домашний очаг, т.-е. отдельное жилое помещение, отдельный дом. Однако, отдельно построенного дома еще недостаточно, и ингушские судьи могут и теперь, по старому обыкновению, обратить главное свое внимание на способ владения скотом , например, у двух родных братьев. Если скот между ними поделен, их хозяйства; признаются отдельными, если же нет, — оба брата, хотя и живущие в разных домах, считаются невыделенными и, по обычаю, сообща отвечают за всякий вред, нанесенный одним из них. И это несмотря на то, что теперь на плоскости не скотоводство, а, главным образом, земледелие кормит ингуша.

Надо заметить, что и селились-то ингуши в аулах, особенно в прежние времена, отдельными родовыми кварталами (по-ингушски «куры»), стараясь строиться каждый вместе со своим родом («фамилией»). Названия многих теперешних плоскостных аулов происходят от фамильного прозвища того рода, который первым поселился на этом месте и положил начало селению. И до сих пор еще во многих аулах такие роды-основатели, живущие отдельными кварталами , составляют значительную часть населения. Так, в селении Плиеве 100 дворов, «сынов Плия» или Плиевых, в селении Базоркине 30 дворов Базоркиных и т. д. Но теперешняя жизнь дает уже меньше поводов к такой сплоченности отдельных фамилий. Теперь она понемногу разбрасывает представителей одного и того же рода по разным аулам на плоскости.

И, смотришь, то нужда, то вражда, часто со своими же родственниками, забрасывает отдельные дворы ингушских фамилий в разные селения, и наоборот, перемешивает в одном ауле представителей многих (часто до десятка) «фамилий»; вместе с этой родовой чересполосицей постепенно будут забываться и исчезать и родовые связи . Однако не только разбросанность родов по разным аулам способствует этому, есть более глубокие причины, заставляющие ингуша пока еще, правда, едва заметно, но все же несомненно порывать со своими «фамильными» связями. Чаще всего это проявляется в изменении фамильного прозвища.

Если вы поставите себя на мгновение на место какого-нибудь ингуша, носящего одно из обычных мусульманских имен, например, Магомета или Алхаста, то вы сразу поймете, читатель, как неудобно ингушу носить одну общую родовую фамилию в условиях теперешней жизни. В многочисленном роду каких-нибудь Мальсаговых, Плиевых и других Магометы, Алхасты и проч. насчитываются десятками, если не сотнями, как Иваны в наших деревнях. По отчеству ингуши друг друга не называют. Поэтому, если вид на жительство, письмо или денежная расписка будут помечены именем Магомета Мальсагова, может произойти множество недоразумений и неудобств, которые совсем отравят жизнь бедному Магомету. Особенно, если он, как человек предприимчивый, не ограничится сельским хозяйством, а начнет вести денежные и торговые дела в городе, будет пользоваться почтой, банком, железной дорогой.

Во всех этих случаях он постарается назвать себя новой фамилией по имени отца, и в документах, а вслед затем и в быту за ним быстро укрепляется это новое фамильное прозвище, выделяющее его и его потомство среди всех «однофамильцев». Так родились и родятся у плоскостных ингушей новые фамильные прозвища Маматиевых, Мартазановых и многих других, происходящие от имен Маматия, Мартазана и др., т.-е. от имени отца того, кто первый стал называться этой фамилией. Конечно, семьи, придумавшие себе новую фамилию, еще помнят, к какой древней родовой «фамилии» они принадлежат, и считаются еще «сестрами-братьями», входящими в этот род. Но вновь создавшееся фамильное прозвище, это — лишь первый шаг к окончательному распадению древнего рода и выделению из него отдельных семейств с семейными «факельными» прозвищами, как у нас русских.

Надо признать, что теперешняя жизнь дает ингушам много поводов к такому распадению. Внутри одного и того же рода, каждая семья отдельно ведет свое хозяйство. Поэтому естественно, что одни семьи богатеют, другие беднеют. Один и тот же род постепенно расслаивается на семьи разного достатка, и как бы ни был он дружен и сплочен в отдельных торжественных случаях жизни, — это не может помешать росту неравенства и недовольства между отдельными семьями . И вот мы часто можем наблюдать, как скрытое недовольство, чаще всего происходящее из отношений обедневших или богатеющих сеней к остальным «середняцким», порождает открытые столкновения, ссоры и недоразумения.

Поссорившееся со своими сородичами, такое семейство же нарочно старается изменить свою фамилию и порвать свои старые родовые связи. Так, вследствие вражды выделилась из рода Леймоевых семья Маматиевых, фамильное прозвище которой дал Гальми, отец известного ингушского кооператора, по имени своего отца Маматия. Сделано это было с намерением, чтобы подчеркнуть полный разлад со своими родственниками Леймоевыми.

Не меньше поводов к разрыву родового единства имеют и богатеющие семьи немногочисленных пока в Ингушии мелких торговцев, ростовщиков и т. д. Им, конечно, еще неприятнее бывает поддерживать связи с многочисленной и часто нищей родней, оказывать гостеприимство и внешнее уважение тем из своих старших по родству однофамильцев, которых они, пообтесавшись в городе, считают грубыми дикарями. Особенно же в тягость становятся родственные связи такому купчику, если они вынуждают его раскошелиться и, по обычаю, оказать денежную помощь какому-нибудь бедному родственнику-однофамильцу . Один такой мелкий лавочник искренне жаловался мне, что вот сейчас приходится ему принимать у себя своих родственников-однофамильцев, которых он считает настоящими ворами.

Ему приходится не только скрывать свое возмущение, но и кормить в своем доме целую ораву непрошенных гостей, всячески ухаживать за ними, изображать из себя приветливого хозяина до тех пор, пока родственники и посредники-судьи, собравшиеся в его доме, не разберут одного «воровского» дела, которое может продлиться целую неделю. Он жаловался на крупные траты, которые ему приходится производить на угощение, на неотесанность и грубость гостей , но больше всего на то, что он, честный лавочник, привыкший больше всего на свете уважать частную собственность, должен спокойно смотреть, как в его доме собрались воры и решают свои воровские дела, и не только смотреть, но и прислуживать им. Дело это настолько характерно, что я воспользуюсь случаем рассказать вам о нем.

Компания молодых людей, родственников рассказчика, угнала где-то стадо овец и перепродала их одному ингушу, получив за это договоренные деньги. Через некоторое время овцы были опознаны владельцем и отобраны у покупателя. Покупатель стал требовать обратно заплаченные за овец деньги. Для решения этого щекотливого вопроса, обязаны ли те, кто крал овец, вернуть деньги покупателю или нет, обе стороны согласились, по ингушскому обычаю, передать дело судьям-посредникам , которые все время разбирательства должны находиться на хлебах обеих сторон и их родственников. Чем кончилось это дело, мне неизвестно, но решение его по ингушским обычаям совсем не так просто, как казалось бы нам с вами, читатель. Ингушское доморощенное правосудие за последнее время получает такой уклон, что потерпевший покупатель, вероятно, не получит обратно своих денег. Впрочем, об ингушском посредническом суде и его решениях мы еще поговорим в дальнейшем.

Итак, интересы отдельных семей все чаще и чаще идут вразрез с единством рода-фамилии . Они постепенно раздирают его изнутри, и приближается время, когда от родового быта в Ингушии останутся одни предания и рассказы.

Смерть и похороны — последний важный случай на жизненном пути ингуша, когда еще раз с особенной силой проявляются древние родовые связи. С вестью о смерти немедленно рассылаются по всем селениям, где есть однофамильцы умершего, всадники-вестовые . Не известить о смерти родственника, значит нанести ему кровную обиду. Получив такое извещение, мужчина-родственник спешит верхом на похороны. Односельчане-родственники умершего сообща едут в лес и привозят в его дом несколько возов дров для приготовления поминального угощения. Хоронится умерший без гроба в саване по обычному мусульманскому обряду.

Крупные фамилии часто имеют при аулах плоскостной Ингушии отдельные родовые кладбища, которые они сообща окапывают рвами и содержат в порядке. На родовом кладбище хоронят только представителей какого-нибудь одного рода. Для мелких же родов существует общее кладбище, — на котором может быть похоронен каждый ингуш — житель аула. После того, как предадут тело покойника земле, устраивается поминальное угощение, на котором участвуют все приглашенные родственники. По окончании поминок родня собирает деньги в пользу семьи умершего ; этих денег часто бывает достаточно, чтобы окупить расходы по похоронам.

Так проходит жизнь ингуша, вся еще во власти родовых воспоминаний. Начиная с люльки, в течение самостоятельной жизни в ауле, в родовом квартале многочисленных братьев-однофамильцев, и до могилы на родовом кладбище, ингуш все еще припоминает те времена, когда он жил не отдельной семьей и отдельным хозяйством , но был членом одного большого хозяйства-рода. Однако, если вы, читатель, захотите поближе узнать, какова была эта древняя ингушская жизнь и в чем сильней всего чувствуется ее власть теперь, вы должны познакомиться с обычаем кровной мести.

Сегодня про различные имена написано очень и очень много, книги и статьи говорят и об истории имен и об их значении, но про значение фамилии и про сами фамилии в наше время, почему-то говорят гораздо меньше. А вот именно они могут сказать на самом деле гораздо больше, и каждая такая фамилия имеет свое уникальное происхождение и удивительные корни, которые могут очень многое вам рассказать.

Современные фамилии имеют сложную структуризацию, одни из них идут от имени далекого известного предка или же господина, другие говорят о ремесле, которым занимались ваши предки, к ним относятся, к примеру, такие родовые имена как Кузнецов, Коваль, Плотников и многие другие.

Есть в Русских фамилиях и отражение более удивительных традиций, это создание имени рода в честь определенных птиц, причем даже не зверей и не рыб, а именно птиц. А вот почему у нас отдавали предпочтение именно птицам, остается загадкой, и таких птичьих родовых фамилий, как Воробьев, Птах или Соколов существует не меньше чем других. Это возможно было связано с религиозными традициями и с различными языческими верованиями, которые основаны на почитании различных птиц.

Что такое ФИО, кое-что о дедичестве

Фамилия в любом случае является родовым именем, которое несет общую важную информацию и говорит о происхождении определенного человека и о его предках, откуда они происходят, чем они занимались, а также кому поклонялись и молились. Очень важной частью является и имя человека, и его отчество , хотя ранее существовало также и дедичество, то есть наравне вместе с именем человека и с его отчеством давалось и имя его деда. Кроме этого в ряде стран родовое общее имя могло состоять и из 10 имен, хотя сегодня сохранилось только три основных родовых имени, таких как фамилия, имя и отчество человека.

Издревле такое родовое имя являлось общностью и говорило о семье хозяев и об их рабах, то есть крепостные крестьяне имели кроме своего имени также и знак их хозяев, чтобы легко можно было узнать, кому они принадлежат, и кто ими владеет сейчас.

Такие традиции сохранились не только в Европе, но и в России и даже до 19 века крепостной крестьянин получал основное родовое имя господина. И только к началу 19 века среди простых людей и крестьян фамилия стала основной и официальной она стала семейным наименованием и прибавлялась к личному имени и к отчеству. Сама фамилия позже начала получать ряд изменений в виде добавления приставок, суффикса и общего уникального окончания. С таким именем зачастую совпадает общее прозвище, которое получили далекие предки, это прозвище уникально и имеет за собой лексическое определенное значение.

Общая приставка и корень говорит о владении данного человека, а окончание, как и в наши дни, свидетельствует о поле человека. Окончания такие есть в основном в Русском и Латышском языке, а в других странах Европы мужское родовое имя и женское практически не отличается. Кроме этого в ряде стран Европы форма фамилии говорят не только о поле человека, но и о том женат ли этот мужчина или же эта женщина является не замужней. Также отчество человека в ряде стран образуется для женщин и мужчин по разному, то есть по такому отчеству можно узнать из какой страны ваши основные предки и родственники.

Когда появилось само понятие Фамилия

Само понятие фамилии на самом деле в Европе появилось достаточно поздно, что связано с изменением экономических и государственных связей. Эта часть родового имени начала появляться только в 9-10 веках, впервые такое имя появилось в Италии, а затем во Франции и в Англии, а в ряде других стран началось формирование фамилии человека только к 12-17 векам.

Сначала фамилии стали обязательными в знаменитых известных родах, у государственных деятелей, а позже у дворян и затем только уже у слуг и крестьян. Ситуация в России была в этом направлении более отсталая, основную фамилию имели только именитые бояре и князья, а также некоторые купцы. А у остальных это были скорее прозвища, которые лишь годы спустя, сформировались в строгую уникальную фамилию. К примеру, прозвище Петух, стало потом Петухов, прозвище Купец или Купеческий стало затем Купцов и так далее.

Такие прозвища у нас в стране бытовали до 14 века и далее они стали обязательными и более четкими только с 16 века, сначала это было только у бояр и князей, а позже у дворян, знатных купцов и других именитых людей. Крестьяне же получили личную фамилию только с 18 века, хотя некоторые крестьяне имели такие уникальные имена даже в 16 веке и ранее, но это были только единичные редкие случаи.

Схемы формирования родового имени

Схем формирования фамилии существует очень много и только в России их существует достаточно большое количество, также китайские, корейские, немецкие, азербайджанские, еврейские и многие другие фамилии строятся по своим уникальным законам и традициям. Хотя у многих соседних государств эти законы формирования зачастую совпадают, к примеру, в России общая схема построения почти не отличается от Восточно-Европейской схемы, а Китайская не сильно отличается от некоторых рядом расположенных государств.

Также у стран Исламского мира есть общие законы, как в построении имен, так и отчеств, это, конечно же, усложняет общее дело, хотя с другой стороны и помогает найти истоки и родственные связи конкретного человека. Сегодня кроме стандартных имен и фамилий у нас существует имя по вероисповеданию, монашеское имя, религиозное второе имя, прозвище, псевдоним и уменьшительное имя. Если оно принадлежит знаменитому известному человеку, то далее может передаваться к потомкам по наследству как основное или как дополнительное.

Именная формула для каждой страны и для каждой эпохи может сильно отличаться, тем не менее, и для каждой конкретной страны формула также бывает различной по ряду причин сложившихся в государстве.

Что такое отчество, о дополнительном имене-прозвище

Особенной отличительной чертой, которая считается общей национальной чертой, является отчество , которое есть у всех российских племен и национальностей, а вот в Европе такое отчество есть только у белорусов, украинцев, греков, болгар и у исландцев. Еще один интересный факт характерный для славян это получение дополнительного имени-прозвища в определенном возрасте, а также в некоторых случаях второго религиозного имени. И именно христианские имена и прозвища стали основной для формирования фамилий крестьян после отмены крепостного права в 1861 году.

Хотя такой процесс формирования закончился только примерно к 1930 году, а до этого многие даже не знали и не имели свою личную фамилию. Сегодня же в России фамилия традиционно передается по наследству только по мужской линии, такое родовое имя имеет следующие основные определенные окончания, такие как ов, ев, ин, ын, цкий, ский, ой, их, ых. Есть и другие окончания, но они говорят о европейском происхождении, к примеру, это фамилия с нулевым окончанием, такая как Сокол, Воробей, Бобер, Медведь и тому подобные имена-прозвища.

Кроме прозвищ со времен революции появилась другая фамильная традиция, которая обязана своим происхождением не знаменитым общим предкам, а уникальным мировым событием, это интересный момент в истории, хотя не все воспринимают это всерьез и люди, получившие такое новое имя-прозвище, зачастую сегодня меняют его на другое. А полное родовое имя, то есть ФИО и используется в современных официальных документах, остальные же дополнительные имена и прозвища, ранее бывшие не менее важными чем основные, официальными сейчас уже не считаются.

Таким образом, Фамилия человека говорит очень и очень о многом

, поэтому знание об этом явлении также важно как родословная книга, генеалогическое дерево, герб рода и общее родословное древо

.

Другие интересные материалы:

- Переселение на Марс укрепляет родственные связи

- Немного о происхождении нашей фамилии и семейного герба рода

Что означает фамилия вообще?

Здесь мы приводим известные определения по двум вариантам трактовки этого понятия.

Вариант первый. Фамилия - это «Имя рода».

Наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от отца к детям. (Словарь иностранных слов) ; Род, колено, поколенье, племя, кровь, предки и потомство. Прозванье, проименованье, родовое имя. (Словарь Даля).

Фамилия (лат. familia - семья) — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной семье. Фамилии были широко распространены еще в Древнем Риме, прежде всего в среде родовой знати. По исследованиям В. А. Никонова фамилии возникли поздно; если мерить историческими масштабами, по-видимому, на севере Италии в X-XI вв., экономически наиболее развитых областях Европы.

Из Ломбардии через Пьемонт фамилия «пришла» в соседний Прованс (юго-восток Франции), в 1066 году её из Нормандии (север Франции) норманны, завоевав Англию, перенесли туда. В Европе в средние века практически не употреблялись, стали возрождаться c XV века в первую очередь у высших сословий. На рубеже XV-XVI вв. Фамилии достигли Дании. В 1526 году король приказал всем дворянам обзавестись фамилиями. Из Дании и Германии фамилии перешли к шведам. В России фамилии были введены законом в XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди крестьянства фамилии стали употребляться лишь после отмены крепостного права. При этом довольно часто крестьяне записывались под фамилией своих бывших владельцев.

ФАМИЛЬНЫЙ РОД - Родственная общность имеющая основателя - человека давшего своему роду собственную кличку в качестве фамилии. Все однофамильцы между собой родственники. Каждый фамильный род является ветвью более древнего рода-клана.

Вариант второй. Фамилия - совокупность одноимённых родов.

Как и у ИМЕН людей среди родов встречаются тёзки. Есть распространённые родовые имена, например Ивановы, Петровы, Смирновы. Каждая такая фамилия объёдиняет несколько фамильных родов.

ОДНАКО БОЛЬШИНСТВО ИЗ 15 000 РУССКИХ ФАМИЛИЙ УНИКАЛЬНЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОМУ РОДУ.

Русские недворянские фамилии имеют короткую историю. Наши предки, особенно крестьяне, не имели закреплённых фамилий. В переписных книгах человек определялся именем и отчеством, иногда указывалась дворовая кличка, которая не переходила по наследству. Поголовное "офамиливание" произошло только в 19 веке, в тоже время, русские рода документально прослеживаются с 17-го века.

Фактически, российские фамильные рода являются всего лишь поименованными ветвями более древних родов - кланов. (Все изложенное в этой части раздела я взял из серьезных источников, ничего не изменив).

В завершение этого раздела страницы хочу привести интереснейшую мысль на тему фамильных родов, родства и пр., происходящую от молодых исследователей. Эту заметку я отыскал в 2004 году на странице http://news.battery.ru/theme/science/?news...64&from_m=smail . Итак, читайте откровение века:

«Красноярское школьное родословное общество после изучения генеалогических древ пришло к выводу, что все жители планеты приходятся друг другу 14-юродными родственниками. Все исследования привели к тому, что, отслеживая родословную любого человека, можно найти родство с другим человеком, степень удаленности которого составляет максимум 14 родов». ….. и далее: "Выяснилось, что практически каждый школьник является потомком известной исторической личности. Один - ближе к Льву Толстому, другой - к Александру Пушкину, третий - имеет корни в семье римских императоров", - сказала Маргарита Карнаухова. Председатель Краевого историко-родословного общества Сергей Месяц, который уже более 10 лет занимается изучением вопросов генеалогии, заметил, что исследования школьников имеют под собой полноценное научное обоснование и являются "не только интересными, но практически важными".

Вот так!!! Так что, может и не к чему вовсе нам что-то уточнять про свой род и про своих предков - все равно кто то из нас «придет» к римскому императору, другой - к фараону Тутанхамону. Выбирайте!

Такой научный вывод меня не убедил в истинности изложенного и не убавил моего интереса к своим предкам и ко всему, что с ними было связано. Наверное, не убедил потому, что к этому времени я кое-что, связанное с историей человечества уже успел увидеть: еще школьником на своей родине в Приморье участвовал в раскопках средневекового городища чжурдженей - государства, в свое время покорившего Китай и позднее разграбленного татаро-монголами; побывал у обелиска, установленного в Кабуле на месте, где по легенде погребен боевой конь Александра Македонского; взбирался на гору Эмей в провинции Сычуань в Китае в предгорьях Гималаев, где якобы родился Будда; купался в горячем источнике в городе римлян, построенном ими в 1 веке на территории современной Турции; разглядывал излучины Дуная с высоты монастыря в Вышгороде - старой столице венгров, сотни лет кочевавших от Урала до Закарпатья; содрогался от увиденного и познанного в «Музее войны» в Сайгоне во Вьетнаме и т.д. и т.п. Эти наблюдения и впечатления более убедили меня в том, что «надо искать и все отыщется!», нежели «научные выводы» юных ученых от генеалогии и иже с ними.

К счастью, большинство людей на планете не считает, что все люди на Земле - родственники, во всяком случае, в последних 15 поколениях это не доказуемо. Именно поэтому, наверное, трудами многих исследователей происхождения и распространения фамилии была создана наука - ономастика. Что такое ономастика? Стоит ли она особняком или является частью какой-то науки?

ОНОМАСТИКА - наука об именах собственных, состоящая из двух частей - антропонимики (имена, фамилии, прозвища людей) и топонимики (географические названия). …..Формально считается, что ономастика - раздел лингвистики, и в самом деле основные проблемы в ней - лингвистического плана. К тому же ономастика находится на стыке еще двух гуманитарных дисциплин:

- Истории , так как имена и фамилии присваивались представителям разных народов живших в разное историческое время в разных местах планеты. Со временем, в связи с миграцией, войнами, перегруппировками наций менялись и имена с фамилиями.

- Эпистемология - раздел философии, который изучает методологию поиска научной истины.

Можно привести достаточно большое количество книг по ономастике, не считая словарей фамилий, но для нашего исследования достаточно нескольких, затрагивающих фамилии славянских народов и некоторых европейских. Особо следует отметить работы по ономастике еврейских фамилий, которые нам необходимо будет также исследовать, наверное, раз уж мы вторгаемся в территории, на которых наряду с русскими, украинскими, белорусскими фамилиями распространены в большом количестве и еврейские. На «Книжной полке» нашего сайта приводится несколько статей известных ученых в сфере ономастики, трудами которых мы воспользуемся для изучения места и времени происхождения нашей фамилии «Цуприк».

Но - изучение происхождения фамилии - только часть нашей большой задачи!

Возможно не менее, но более важная часть - выстраивание своего родового дерева от ныне живущих носителей нашей фамилии вглубь веков! Ведь это, возможно, более надежный путь познания не только времени и места появления нашей фамилии, но и ее значения! А это уже - наука генеалогия.

ГЕНЕАЛО́ГИЯ , или родосло́вие (др.-греч. γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) — «семья» и λόγος (logos) — «слово, знание») — систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов; в более широком смысле — наука о родственных связях вообще [Википедия ].

Генеалогия является вспомогательной исторической дисциплиной (прикладной исторической дисциплиной) и занимается изучением родственных взаимосвязей людей, историей родов, происхождением отдельных лиц, установлением родственных связей, составлением поколенных росписей и генеалогических древ. Генеалогия связана с геральдикой, дипломатикой и многими другими историческими дисциплинами. Ниже приводятся наиболее распространенные варианты изображения «родового дерева» фамилии (семьи), но различий вариантов множество! У нас есть и свои варианты.

|

|

|

Ниже на рисунке, взятом, также как и предыдущие, с сайта по генеалогии, наглядно видно как эта родня распределяется «вокруг человека». В центре - человек, для которого составляется родословие, далее круг делят пополам, в одной половине предки по отцовской линии, в другой - по материнской. Такое изображение родословия названо кругообразной (круговой) таблицей. Круговые таблицы бывают только восходящими, они использовались в английской и французской генеалогии.

Некоторые построения родословий отдельных ветвей рода Цуприк ов вы можете посмотреть на нашем сайте на странице «Родословия ». Мы ждем и надеемся, что вы сможете построить родословие и своей ветви рода, мы даже уверены в том, что ваша ветвь обязательно найдет то место на общем родовом дереве Цуприк ов , откуда она произрастала изначально - просто мы об этом пока не узнали.

Друзья, помните, что Генеалогия - это не хобби, это здравый взгляд на историю, и происхождение фамилии - это часть нашего прошлого, это история фамилии, а, значит, история наших предков, история нашей семьи. И мы считаем, что соприкоснуться с историей и происхождением фамилии - это сделать шаг к познанию своего рода, к сохранению родословной своей семьи. Поэтому наш сайт для тех - у кого есть предки, и совсем не обязательно, что бы ими были именно Цуприки!