Податные сословия. Генеалогия дворян

Как уже говорилось выше, генеалогия дворянства наиболее обеспечена источниками. Это родословные, разрядные книги и родословцы, боярские книги и списки, местнические дела, Бархатная книга, Табель о рангах, Жалованная грамота дворянству, архивы Департамента герольдии, дворянских губернских собраний и многие другие.

Самые ранние источники нами уже характеризовались. Из числа последующих наибольший интерес представляет петровское законодательство о дворянстве. В 1682 г. было отменено местничество, и встала задача упорядочить новую систему назначений. В начале XVIII века господствующий класс обозначали польско-немецким словом «шляхетство», затем его сменило старинное русское слово «дворянство».

Документ, призванный оформить юридически дворянское сословие, составлялся около трех лет. Иностранная коллегия собирала материал, изучала соответствующие законодательства Англии, Франции, Пруссии, Голландии, Дании. Первый вариант Табели о рангах был подготовлен А.И.Остерманом. Он был тщательно переработан Петром 1, обсуждался в Сенате и коллегиях, что свидетельствовало о его большом значении.

Табель о рангах была принята 24 января 1722 г. и состояла из двух частей - табели и пунктов к ней. Впервые государственная служба была четко разделена на военную и гражданскую, гражданская - на статскую и придворную. Выделялись соответственно военные, статские и придворные чины. Все чины делились на классы, или ранги.

Приняв Табель о рангах, Петр I оформил правовые основы дворянского сословия.

Следующим крупным шагом в направлении укрепления дворянского сословия стала утвержденная 21 апреля 1785 г. Екатериной II «Жалованная грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». В грамоте имеются ссылки на указы Петра, то есть прослеживается принцип преемственности российского законодательства. Она распространила право потомственного дворянства на лиц, награжденных орденами Российской империи, а также на потомство личных дворян, но с некоторыми ограничениями. Жалованная грамота включила в состав российского дворянства прибалтийских баронов, польскую шляхту, казацкую верхушку Украины, Дона и др. Она регламентировала ведение родословных книг.

Грамота имеет сложную структуру - состоит из пространной преамбулы, статей, толкований, разъяснений, примечаний, постановлений.1

Ей предшествовал манифест 18 февраля 1762 г. о даровании вольности и свободы дворянству. Жалованная грамота дворянству в значительной степени приумножила привилегии господствующего сословия. Принятие грамоты было вызвано многими политическими и экономическими событиями - дворянство боялось новых крестьянских волнений, хотело укрепить хозяйство на местах и провести те или иные преобразования.

Жалованная грамота дворянству, таким образом, послужили дальнейшей консолидации господствующего класса; укреплению существовавшего строя.

Далее в качестве основных вех в законодательстве о дворянстве можно выделить следующие:

11 июня 1845 г. Николай I принял манифест «О порядке приобретения дворянства службою».

Он ограничил доступ в дворянство путем выслуги. Военные теперь получали потомственное дворянство, дослужившись до штаб-офицерского чина, гражданские - до чина 5 класса. Аргументировалась эта мера расширением границ государства и, как следствие, увеличением количества дворян.

В декабре 1856 г. планка для получения потомственного дворянства поднялась еще выше. Для военных - до чина полковника иля капитана первого ранга, для гражданских лиц - до чина действительного статского советника.

В 1897 г. царь учредил Особое совещание по делам дворянского" сословия.

28 мая 1900 г. последовал именной указ об условиях приобретения прав потомственного дворянства и о порядке внесения дворянских родов в родословные книги. Он укрепил позиции дворян-землевладельцев. Дворян, не владевших в пределах губернии недвижимостью, могли не вносить в дворянскую родословную книгу.

С июня 1904 г. специальный герольдмейстер был обязан учитывать дворян, не записанных в губернские родословные книги, и вести общую дворянскую родословную книгу для них.

Это было последнее решение подобного рода, и затем до Октябрьской революции 1917 г. существенных изменений в законодательстве о дворянстве не произошло.

Первоначально феодальное сословие на Руси было представлено княжескими родами. Большинство князей принадлежало к роду Рюриковичей или Гедеминовичей.

Особый этап в становлении русского дворянства представляет старомосковское боярство. Большая заслуга в его изучении принадлежит С.Б.Веселовскому. Причем генеалогические исследования Веселовского дают материал для изучения психологии отдельных родов и всего боярства в целом. Ученый выделяет два периода в процессе образования московского дворянства. Первый период охватывает время от возникновения Московского княжества до получения Иваном Калитой в 1332 г. великого княжения. Наиболее влиятельным Московским родом были тогда Вельяминовы. Второй период продолжался больше двух десятилетий и был временем формирования ядра правящей верхушки будущего Московского государства. Крупные роды этого периода - род Ратши, род Миши Прушанина, род Александра Захарьевича Зерна и род Андрея Ивановича Кобылы. Из этих родов вышли фамилии Пушкиных, Бутурлиных, Салтыковых, Годуновых, Захарьиных-Кошкиных и многие другие.1 Некоторые их этих фамилий со временем потеряли свое экономическое могущество и влились в основную массу провинциальных дворян.

Взаимоотношения внутри класса феодалов на протяжении ХУ-ХУП вв. определялись местничеством. «Положение человека на местнической лестнице определялось не абстрактной знатностью, а службой предков великим князьям и царям. Поэтому князь Рюрикович, чей род позже начал служить в Москве, мог занимать более низкое положение, чем отпрыск старомосковского боярского рода. Если отцы, деды и даже прадеды двух служилых людей были на совместной службе и один из них был подчинен другому, то это положение при всех других должностях и в иных ситуациях должно было сохраняться и для их потомков».2 В этом состояла суть местничества. К концу XIII в. оно охватило большие группы людей, стало тормозить продвижение по службе самых способных. Отмена местничества произошла в 1682 г.

В «Истории родов русского дворянства», составленной Петровым и вышедшей в 1886 г., имеется описание дворянских титулов. Светлейшие князья обозначались титулом «Ваша светлость, просто князья и графы -«Ваше сиятельство», бароны не пользовались особым титульным

прибавлением.

Петр I стал давать титул барона дворянам, происходивших из городских сословий и отличившимся на гражданском поприще. На этом основании титул барона был дан.вице-канцлеру Шафирову, происходившему из крещеных евреев торгового сословия, а также заводчикам Строгановым. Екатерина П предоставила право на баронство всякой купеческой фамилии, сто лет ведущей торговлю с правами первой гильдии. Графский титул Петр I стал давать с 1706 г. Первым титул графа получил генерал-фельдмаршал Б.П.Шереметев. Вообще первым графом в России был адмирал Ф.А.Головин. Этот титул ему пожаловал немецкий император. Так же получил княжеский титул А.Д.Меньшиков.1

С принятием Табели о рангах дворянское сословие расширилось за счет наиболее способных выходцев из других сословий. Эта мера была вызвана необходимостью заполнить все вакансии в государственном аппарате. Дворянство, приобретенное службой, называлось новым служилым, в отличие от старого родового. Старое родовое дворянство относилось к новым служилым дворянам с пренебрежением, хотя Табель о рангах провозглашала равенство тех и других. Они пользовались общим дворянским титулом «Ваше благородие», носили губернские дворянские мундиры и имели право на свой родовой герб. Служилыми дворянами были министры финансов Н.Х.Бунге и И.А.Вышнеградский, обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев и многие другие.

По Табели о рангах низший класс давал только пожизненное дворянство (личное). Потомственное дворянство давал VIII класс. При Екатерине II потомственным дворянином становился личный дворянин, награжденный орденом.

Как указывалось выше, в царствование Николая I были приняты меры к сокращению пожалований дворянства. С 11 июня 1845 г. потомственное дворянство давал чин майора в военной службе и чин статского советника в гражданской, с 1856 г. - чин полковника в военной службе и чин действительного статского советника в гражданской. Потомственное дворянство оказывалось легче получить по ордену, чем по чину. В 1875-1884 гг. по ордену его получили в 60 % случаев, в 1882-1896 гг. - в 72 % случаев.2 Поэтому с 1900 г. сократили возможность получать потомственное дворянство по ордену. Его давали только высшие степени орденов.

К появлению новых дворянских родов вело пожалование княжеского, графского или баронского титулов. В начале XX века в России было около 250 княжеских, 310 графских и 240 баронских родов.3

Как видим, генеалогические исследования дворянских родов гораздо лучше обеспечены источниками. Они имеют глубокие корни, поскольку видные дореволюционные ученые не обходили вниманием историю дворянских родов. Изучение дворянской генеалогии активно продолжается в XX веке.

Основу дворянства составили бывшие в Московской Руси привилегированные сословные группы так называемых "служилых по отечеству чинов" (т.е. по происхождению). Думные чины возглавляли государственный аппарат - думные бояре, окольничие, дворяне и думные дьяки. Московские чины несли придворную службу, составляли "государев полк", назначались на руководящие должности в армию и в местную администрацию, имели вотчины или были наделены подмосковными поместьями: стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы. Городовые чины: дворяне выборные (по очереди посылались для службы при дворе и в Москве, ходили в дальние походы и выполняли административные обязанности вдалеке от уезда, в котором находились их поместья), дети боярские дворовые (несли дальнюю службу) и дети боярские городовые (несли службу городовую или осадную, составляя гарнизоны своих уездных городов). Принадлежность к служилым людям по отечеству - дворянам и детям боярским - фиксировалась в так называемых десятнях, т.е. списках служилых людей, составлявшихся при их смотрах, разборах и верстании, а также в даточных книгах Поместного приказа, где обозначались размеры поместий, даваемых служилым людям. В результате петровских реформ все категории служилых людей по отечеству слились в "благородное шляхетское сословие" , каждый его член от рождения был равен всем остальным, а все различия определялись разницей в положении на служебной лестнице. Приобретение дворянства службой было узаконено и формально регламентировано. Вся масса служилых дворян была поставлена в прямое подчинение Сенату вместо Разрядного приказа. Сенат рассматривал доказательства и утверждал в правах на дворянское достоинство и на почетные титулы, выдавал грамоты, дипломы и другие акты, удостоверявшие эти права, составлял гербы и гербовники дворянских родов и городов; ведал делами о производстве за выслугу лет в гражданские чины до пятого класса включительно. Жалованная грамота дворянству, утвержденная Екатериной II в 1785, устанавливала порядок приобретения и доказательства дворянства, его особые права и преимущества, в том числе свободу от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы. Учреждалась дворянская корпоративная организация с местными дворянскими выборными органами. Впервые была узаконена такая категория, как личные дворяне. Потомственное дворянство передавалось по наследству. Женщины недворянского происхождения приобретали дворянство при вступлении в брак с дворянином. При этом они не утрачивали дворянских прав при вступлении во второй брак в случае вдовства. В то же время женщины дворянского происхождения не утрачивали дворянского достоинства при вступлении в брак с не дворянином, хотя дети от такого брака наследовали сословную принадлежность отца. Интересующимся целесообразно посмотреть предоставленные А.А.Шумковым Материалы к Первому научному семинару (1996) "Законодательство Российской Империи о дворянстве и современное российское дворянство.

ЗА ЧТО ДАВАЛИ ДВОРЯНСТВО?

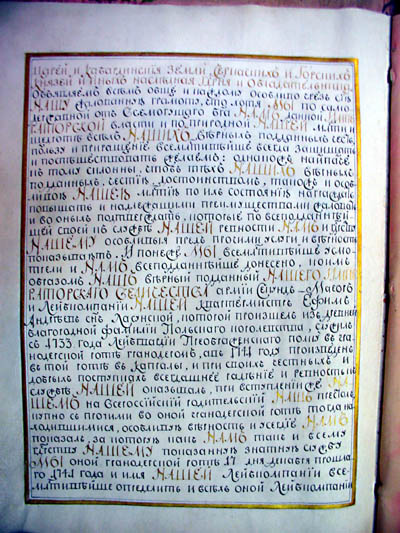

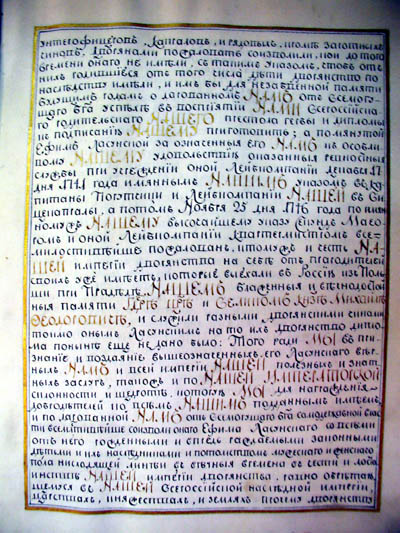

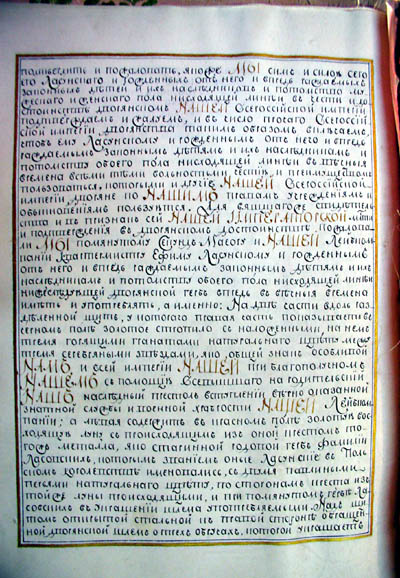

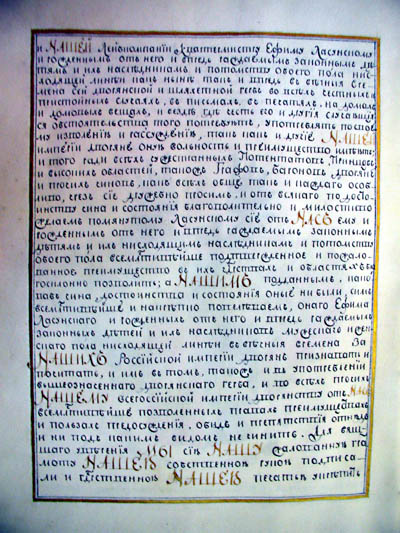

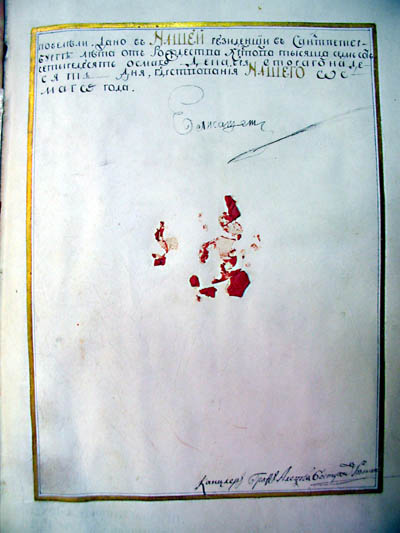

Дворянство могло быть приобретено специальным высочайшим пожалованием, но на практике такие случаи были весьма редкими. Табель о рангах определяла порядок приобретения дворянства службой. Еще один источник приобретения дворянского достоинства - награждение одним из российских орденов. В 1722-1845 потомственное дворянство давалось за выслугу первого обер-офицерского чина (прапорщика, корнета) на военной службе и чина коллежского асессора на гражданской и за награждение любым орденом Российской империи. В 1845-1856 - за выслугу чина майора и статского советника, и за награждение всеми степенями орденов Святого Георгия, Святого Владимира и первыми степенями других орденов. В 1856-1900 планка еще поднялась. Выслужиться надо было до полковника, капитана 1 ранга, действительного статского советника. В 1900-1917 повысился ценз по орденам - потомственным дворянином мог стать только награжденный орденом Святого Владимира 3 степени. Просить о возведении в потомственное дворянство могли внуки личных дворян (т.е. потомки двух поколений лиц, получивших личное дворянство и состоявших на службе не менее 20 лет каждый) , старшие внуки именитых граждан (звание, существовавшее с 1785 по 1807) по достижении 30-летнего возраста, если их деды, отцы и сами они "сохраняли именитость беспорочно", а также - по традиции, законодательно не оформленной, - купцы 1-й гильдии по случаю 100-летнего юбилея их фирмы. Так, например, получили дворянство основатели и владельцы Трехгорной мануфактуры Прохоровы. При присоединении новых территорий к России местная знать, как правило, включалась в состав российского дворянства. Можно считать, что это глобальный эксперимент по селекции людей, способных к успешному карьерному росту, с четкой регистрацией результатов. Как выглядела грамота, которой жаловали дворянство, можно увидеть на отдельных страницах (переход с картинок).

|

|

Независимо от способа получения потомственного дворянства, все потомственные дворяне в Российской империи пользовались одинаковыми правами. Различия были лишь в зависимости от размеров недвижимости - от нее зависела степень полноправности участия дворян в дворянских выборах. С этой точки зрения, все дворяне Российской империи можно разделить на 3 разряда:

- Дворяне, не внесенные в родословные книги.

Дворяне, внесенные в родословные книги и владеющие недвижимым имуществом в губернии. Дворянин должен был записываться в родословную книгу той губернии, где имел постоянное место жительства, если владел там какой-либо недвижимостью. Дворяне, имевшие необходимый имущественный ценз сразу в нескольких губерниях, могли записываться в родословные книги всех тех губерний, где желали участвовать в выборах.

Дворяне, внесенные в родословные книги, но недвижимым имуществом не владеющие. Они вносились в книгу той губернии, где предки их владели имением.

Еще материал про дворянство можно посмотеть .

ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ?

Уже в говорилось об этих книгах. Запись в родословные книги производилась лишь по ходатайствам самих дворян. Часть дворян не записывались в родословные книги, хотя и могли по своему желанию и материальному положению это сделать. Получившие дворянство по чину или ордену могли вноситься в книгу той губернии, где они пожелают, независимо от наличия у них там недвижимости. Это же правило распространялось и на иностранных дворян, но последние вносились в родословные книги лишь после предварительного о них представления Департаменту герольдии. Потомственные дворяне казачьих войск вносились: Войска Донского в родословную книгу этого войска, а остальных войск - в родословные книги тех губерний и областей, где находились эти войска. При внесении дворян казачьих войск в родословные книги обозначалась их принадлежность к этим войскам. Не вносились в родословные книги личные дворяне. Родословная книга разделялась на шесть частей. В первую часть вносились "роды дворянства жалованного или действительного"; во вторую часть - роды дворянства военного (кстати, о военной службе дворян можно прочесть); в третью - роды дворянства, приобретенного на службе гражданской, а также получившие право потомственного дворянства по ордену; в четвертую - все иностранные роды; в пятую - титулованные роды; в шестую часть - "древние благородные дворянские роды". Губернские родословные книги хранятся в федеральных архивах (фонды Герольдмейстерской конторы (РГАДА), департамента Герольдии (РГИА)) и региональных архивах (фонды губернских дворянских депутатских собраний, личные фонды). Доказательствами дворянства считались: дипломы на пожалование дворянским достоинством, жалованные от монархов гербы, патенты на чины, доказательства пожалования ордена, доказательства "чрез жалованные или похвальные грамоты", указы на пожалование земель или деревень, верстание по дворянской службе поместьями, указы или грамоты на пожалование их поместьями и вотчинами, указы или грамоты на жалованные деревни и вотчины (хотя бы и утраченные родом впоследствии), указы, наказы или грамоты, данные дворянину на посольство, посланничество или иную посылку, доказательства о дворянской службе предков, доказательства, что отец и дед "вели благородную жизнь или состояние или службу, сходственную с дворянским названием", подкрепленные свидетельством 12 человек, о дворянстве которых нет сомнения, купчие, закладные, рядные и духовные о дворянском имении, доказательства, что отец и дед владели деревнями, а также доказательства " поколенные и наследственные, восходящие от сына к отцу, деду, прадеду и так выше, сколько показать могут и пожелают" (родословия, поколенные росписи). Дворянские депутатские собрания, состоявшие из депутатов от уездных дворянских обществ (по одному от уезда) и губернского предводителя дворянства, рассматривали предъявляемые доказательства на дворянство, вели губернские родословные книги и отсылали сведения и выписки их этих книг в губернские правления и в Департамент герольдии Сената, а также выдавали грамоты на внесение дворянских родов в родословную книгу, выдавали дворянам по их просьбе списки с протоколов, по которым род их внесен в родословную книгу, или свидетельства о дворянстве. Возведение в дворянство или восстановление в дворянстве не входило в их компетенцию, рассматривались доказательства только тех лиц, которые владеют или владели в данной губернии недвижимостью сами или через жен. Но отставных военных или чиновников, избравших при отставке местом жительства данную губернию, депутатские собрания могли беспрепятственно сами вносить в родословные книги при предъявлении патентов на чины и заверенных послужных или формулярных списков, а также утвержденные духовными консисториями метрических свидетельств на детей. Уездные предводители дворянства составляли алфавитные списки дворянских родов своего уезда с указанием о каждом дворянине имени и фамилии, сведений о браке, жене, детях, недвижимости, месте жительства, чине и нахождении на службе или в отставке. Эти списки представлялись за подписью уездного предводителя дворянства губернскому. На этих списках основывалось депутатское собрание при внесении в родословную книгу каждого рода, причем решение о таком внесении должно было основываться на неопровержимых доказательствах и приниматься не менее, чем двумя третями голосов. Эти списки хранятся в региональных архивах в фондах губернских дворянских депутатских собраний. Определения депутатских собраний поступали на ревизию в Департамент герольдии Сената, кроме дел о лицах. приобретших дворянство в порядке службы. Приложенные к этим делам родословные содержали сведения по каждому лицу о доказательствах его происхождения, а метрические свидетельства заверены в консистории. Департамент герольдии рассматривал дела о дворянстве и родословных книгах, рассматривал права на дворянское достоинство и на титулы князей, графов и баронов, а также и на почетное гражданство, осуществлял выдачу в установленном законом порядке грамот, дипломов и свидетельств на эти права, рассматривал дела о перемене фамилий дворян и почетных граждан, составлял гербовник дворянских родов и городовой гербовник, утверждал и составлял новые дворянские гербы и выдавал копии с гербов и родословных. При рассмотрении дел об отыскивающих дворянство греках и магометанах, в случае недостатка или отсутствия требуемых общим законодательством доказательств, депутатские собрания обязаны были свои отрицательные заключения отсылать губернатору, который имел право, если, несмотря на недостаток письменных доказательств, дворянство данного лица "не подлежит сомнению, было оглашено общею и одновременною в народе известностью или доказано какими либо особыми событиями", направлять свои представления об этом министру юстиции, последний же вносил их на рассмотрение в Государственный совет (в Департамент гражданских и духовных дел).

КАКИЕ У ДВОРЯН БЫЛИ ПРИВИЛЕГИИ?

У дворян были такие привилегии:

- право владения населенными имениями (до 1861),

- свобода от обязательной службы (в 1762-1874, позже была введена всесословная воинская повинность),

- свобода от земских повинностей (до 2 половины XIX века),

- право поступления на государственную службу и на получение образования в привилегированных учебных заведениях (в Пажеский корпус, Императорcкий Александровский лицей, Императорское училище правоведения принимались дети дворян из 5 и 6 частей родословной книги и дети лиц, имевших чин не ниже 4 класса),

- право корпоративной организации. (Интересующимся целесообразно посмотреть предоставленные А. А. Шумковым Материалы к второму научному семинару "История российских дворянских организаций и учреждений, их сегодняшнее состояние и перспективы развития") .

Можно считать, что после 1861 серьезных привилегий вовсе не было. Несомненно, потомки российского дворянства имеют право гордиться своим происхождением. Вместе с тем, не надо забывать, что за годы большевизма выросла и новая элита российского общества, большое количество людей имеют высшие награды СССР и России, что дает им право причислять себя к избранному слою общества (не говоря уже о том, что все это по законам Российской Империи давало им право на личное или потомственное дворянство).

ИНФОРМАЦИЯ О ДВОРЯНСКИХ РОДАХ

Ценнейший источник по генеалогии дворянства - РОДОСЛОВНАЯ КНИГА ДВОРЯН РОССИЙСКИХ И ВЫЕЗЖИХ, содержащая в себе:

1). Родословную книгу, собранную и сочиненную в Розряде при царе Федоре Алексеевиче и по временам дополняемую, и которая известна под названием Бархатной книги;

2). Роспись алфавитную тем фамилиям, от которых родословныя росписи в Розряд поданы, с показанием, откуда те роды произошли, или выехали, или о которых известия нет; также, какие роды от тех родов произошли, по каким случаям названия свои приняли, и наконец под какими № те родословныя находятся в Розрядном архиве;

3) Роспись, в которой выезжие роды показаны все вместе по местам их выезда, и

4). Роспись алфавитную, служащую вместо оглавления, в которой показаны все фамилии, содержащияся в обеих частях сея книги, число которых простирается до 930; изданная по самовернейшим спискам. Ч. I - II. М. В Университетской Типографии у Н. Новикова с указнаго дозволения. 1787. Ч. I - , 352, с.; Ч. II - , 426 с. В конце в большей части тиража прилагалась “Роспись книгам, продающимся в Университетской книжной лавке”, занимавшая страницы 427 - 453. - 20, 9 х 12, 5. В цельнокожаных переплетах. Крашеные обрезы. Книги этой у нас нет, но сведения о многих дворянских родах присутствуют в основной базе, причем практически ежедневно дополняются. Ищите по первой букве фамилии.

Духовенство.

В 1440-х Русская церковь перестала подчиняться константинопольскому патриарху и обрела автокефалию - самостоятельность. В 1589 в церкви появился первый патриарх. Церковная реформа патриарха Никона (совершение крестного знамения тремя сложенными пальцами вместо двух; совершение крестного хода вокруг церкви с запада на восток, а не наоборот; замена земных поклонов поясными при сохранении их числа; использование наряду с восьми- и шестиконечным крестом четырехконечного; установление троекратного возгласа "аллилуйя" вместо двукратного; проведение литургии над пятью просфорами вместо семи) привела к расколу. Борьба с ним поставила церковь в зависимость от государства и подчинила ее государственной власти. В 1720 году, по поручению Петра I архиепископ Феофан Прокопович составил "Духовный регламент", в котором высшей властью в церкви объявлен император, само же управление церковью поручено Святейшему синоду (коллегии высших чинов церкви) под непосредственным контролем со стороны государства в лице обер-прокурора. В 1721 году "Духовный регламент" был утвержден правящими архиереями и настоятелями монастырей. Патриархов больше у церкви не было. Церковь стала орудием государства, что, впрочем, с материальной точки зрения, пошло ей на пользу. Именно вследствие этого у священнослужителей появились фамилии. Священнослужители, с точки зрения государства, были таким же сословием, как и любое другое, ими надо было руководить, их надо было организовывать и направлять. Закрепилась практика наследования церковных приходов. Православное духовенство делилось на черное (все монашествующие) и белое, причем к последнему принадлежали как собственно священнослужители (протопресвитеры и протоиереи, пресвитеры, иереи, протодиаконы и иподиаконы, а также причетники в звании псаломщиков), так и церковно-служители (пономари, дьячки и т.д.). Черное духовенство не могло иметь собственности, не имело потомства, либо прекращало всякие гражданские связи с детьми, родителями и всеми родственниками, а вступающие в монашество лица высших сословий не могли пользоваться никакими сословными привилегиями. В XVIII в. закрепилась практика наследования церковных приходов, когда епархиальный архиерей при уходе "на покой" приходского священника закреплял, по прошению последнего, место за его сыном или зятем. В результате получить приход претендент чаще всего мог путем женитьбы на священнической дочери, для чего в духовных консисториях велись списки невест и желающим давались рекомендации. В это же время окончательно утвердился принцип необходимости духовного образования для занятия священнослужительской должности, закрепленный в Духовном регламенте. Уже при императрице Анне Иоанновне (в 1739) последовал указ - основать во всех епархиях духовные семинарии, но этот указ долго не мог быть приведен в исполнение, хотя некоторые духовные учебные заведения и до того существовали. На первых порах дело ограничилось тем, что положили разослать по всем епархиям "учительных священников" с целью подготовлять детей духовных лиц к духовному званию. Только после того, как число семинарий возросло, стали появляться особенные, ни на какие другие не похожие, семинарские фамилии. Принадлежность к духовному сословию усваивалась при рождении и при вступлении в ряды белого духовенства из других сословий. Разрешалось поступать в духовенство лицам всех сословий, кроме крепостных, не получивших увольнительной от своих владельцев, но лица податных сословий могли вступать в ряды духовенства только при удостоверении местного епархиального начальства о недостатке лиц духовного звания для замещения соответствующей должности, при "одобрительном" поведении и при наличии увольнительного свидетельства от крестьянского или городского общества. Дети священно- церковнослужителей наследовали их сословную принадлежность, но остающиеся при отцах до 15-летнего возраста без соответствующего обучения или исключенные из духовных училищ за непонятливость и леность исключались из духовного звания и должны были приписаться к какой-либо общине податного сословия - мещанской или крестьянской - или записаться в купцы. Избирать себе род жизни должны были и дети священно- церковнослужителей, добровольно уклоняющихся из духовного сословия. До 1860-х для "излишних" детей духовенства периодически устраивались так называемые "разборы", при которых дети священно- церковнослужителей, нигде не записанные и никуда не определенные, отдавались в солдаты. Принадлежность к духовному сословию сохранялась при достижении совершеннолетия только при поступлении на священно- церковно-служительскую должность. Принадлежность к духовному сословию могла сочетаться с прирожденными или полученными (например, по ордену) правами дворянства и почетного гражданства. Выпускники духовных семинарий и духовных академий могли пожелать избрать для себя светскую карьеру. Для этого они должны были уволиться из духовного ведомства. Рожденные в духовном звании при поступлении на гражданскую службу пользовались правами, одинаковыми с детьми личных дворян, но это касалось лишь священнослужительских детей. При поступлении в военную службу дети духовенства, окончившие среднее отделение семинарии и не уволенные из семинарии за пороки, пользовались правами вольноопределяющихся. Но для лиц, добровольно сложивших с себя священный сан и желавших поступить в гражданскую службу, такое поступление было запрещено для священников в течение 10 лет после снятия сана, а для диаконов - 6 лет. На практике наиболее распространенным вариантом перемены сословной принадлежности для детей духовенства в XVIII - нач. XIX вв. было поступление в гражданскую службу в канцелярские служители до достижения первого классного чина, а позднее - в университеты и другие учебные заведения. Запрещение в 1884 выпускникам семинарий поступать в университеты значительно ограничило этот путь изменения сословия. Жены духовных лиц усваивали их сословную принадлежность и сохраняли ее после смерти мужей (до вторичного брака). Лица, принадлежавшие к православному духовенству, подлежали суду духовного ведомства. Доказательствами принадлежности к духовному сословию были метрические свидетельства, клировые ведомости, составляемые в консисториях, а также ставленнические грамоты. Клировые ведомости хранятся в федеральных архивах (фонды Синода, синодальных учреждений) и в региональных архивах (фонды духовных консисторий, епархиальных управлений, духовных правлений, монастырей, приходских и полковых церквей). Правами, в основном аналогичными православному духовенству, в России пользовались духовные лица армяно-григорианской церкви. Протестантское духовенство пользовалось правами почетных граждан. Духовные лица нехристианских исповеданий либо получали почетное гражданство после определенного срока исполнения своих обязанностей (мусульманское духовенство), либо не имели никаких особых сословных прав, кроме принадлежавших им по рождению (иудейские духовные лица), либо пользовались правами, оговоренными в особых положениях об инородцах (ламаистское духовенство). При поиске генеалогической информации по священнослужителям, стоит искать в архивах следующие документы: ведомость заштатных священнослужителей, вдов и сирот духовного ведомства; ведомость о вдовах и сиротах духовного звания; ведомость о выплате пособий вдовам и сиротам духовного звания; ведомость о священнослужителях и церкви; ведомость о священнослужителях, уволенных от должности, и их семьях; ведомость о священнослужителях; ведомость о сиротах духовного ведомства; ведомость о состоянии и поведении священнослужителей; ведомость о церкви; ведомость о церковнослужителях, находящихся под епитимьей; ведомость о церковнослужителях; ведомость сиротская; ведомость церковная; клировая ведомость; книга записи нарушений по службе; наградной список; некролог; опись прихожан и священнослужителей; переписка о бедных духового звания; переписка о переводе священника... обвиняемого в революционной пропаганде; послужной список священноцерковнослужителей; прошение о посвящении в сан... и определении в... церковь; рапорт о бедных духовного звания; рапорт о детях, уволенных в дома родительские, о поведении их и хождении в церковь к службам божьим как требуемые в семинарию и училища; рапорт о детях, уволенных в дома родительские, обучающихся в семинарии и училищах; рапорт о священнослужителях и их семействах; рапорт о священноцерковнослужителях; рапорт о церковнослужителях и их поведении; рапорт об умерших заштатных священниках; сведения о священнослужителях; сведения о семьях церковнослужителей; сведения о состоянии духовенства; сведения о церкви; сведения об увольнении со службы священников и диаконов; список детей, обучающихся в училище (семинарии, церковно-приходской школе); список преподавателей, служащих и учащихся семинарии и начального училища при ней; список учеников с показанием их успехов баллами; список церковнослужителей, вдов и сирот, нуждающихся в пособии; формулярный список ставленника во священнические чины, находящегося при архиерейского дома экзаменаторе ; формулярный список учеников семинарии; формулярный список учителей семинарии; штат о священноцерковнослужителях и их детях; штат церкви. Имеет также смысл почитать «Епархиальные ведомости», часто имеющиеся в архивах и крупных библиотеках.

Учет городских сословий, до 1870.

Указом от 1698 была установлена обязательность “торгового промысла” для приобретения городского состояния. Указом от 1699 было централизовано управление купцами и посадскими людьми в учрежденной для этого бурмистерской палате. Списки принятых в посады должны были быть направлены в Московскую ратушу. Указ от 1705 требовал составить перепись купцов, посадских и слободских людей с “показанием достатка и промыслов каждого”, то есть составить переписные книги. Городское сословие в XVII в. состояло из торговых людей (купечества) и посадских (городских податных обывателей). Петр в начале 1720 учредил в Петербурге Главный Магистрат, которому поручил ведать городское сословие повсеместно, и дал Магистрату в следующем году регламент, в котором изложены были основания городского устройства. Города разделялись по числу жителей на 5 классов; граждане каждого города - на два основных класса: граждан регулярных и нерегулярных. Регулярные граждане делились на две гильдии: к первой гильдии принадлежали банкиры, купцы, доктора и аптекари, шкиперы, живописцы и ювелиры, художники и ученые. Они хотя и платили налоги, но были избавлены от обязательной рекрутской повинности; в 1722 Петр снял с них и личную службу по казенным надобностям. Наконец, горожане получили право владеть крепостными людьми и землей наравне с дворянством, если были фабрикантами или заводчиками. Вторую гильдию составляли мелочные торговцы и ремесленники, объединенные в цехи. Нерегулярными гражданами были "подлые", т.е. низкого происхождения люди (чернорабочие, наймиты, поденщики). Лица иных сословий (духовные, дворяне, крестьяне), живущие постоянно в городе, в число граждан не входили, только "числились в гражданстве" и не участвовали в городском самоуправлении. Городом управляла выборная коллегия - магистрат. Ее избирали из своей среды только регулярные граждане. Подлые же люди избирали своих старост, представлявших их интересы в магистрате. Магистрат, подчиненный Главному Магистрату, ведал хозяйство города, смотрел за порядком. Главной его целью было развитие торговли и промыслов. Классификация сословий городского населения была сделана Регламентом, или Уставом Главного Магистрата, утвержденным в 1721, где в главе 3 было предписано вести “подробное описание всем жителям в городах, и кто какой промысел имеет, а именно: купеческие люди, шхиперы (или судовщики), художники или ремесленные люди и прочие по приложенному формуляру”. Различие между купеческим и мещанским сословием было осуществлено манифестом 1775, подробнее про купцов и мещан написано отдельно. По Городовому положению в городовую обывательскую книгу вписывались: “имя и прозвание всякого гражданина, в том городе дом, или строение, или землю имеющего, или в гильдию и в цех записанного, или мещанским промыслом промышляющего”. В первую часть книги вносились по алфавиту “состояние и имена настоящих городских обывателей” (т.е. тех, “кои в том городе дом, или иное строение, или место, или землю имеют”). Вторая часть предназначалась для внесения записавшихся в гильдии. В четвертую часть требовалось заносить “иногородних и иностранных гостей по алфавиту”. Пятая часть предназначалась для записи именитых граждан (также по алфавиту). Шестая часть служила для внесения “посадских”, под которыми имелись в виду “в том городе старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях книги... не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том городе”. Формуляр городовой обывательской книги был устойчив на протяжении всего XIX века вплоть до её отмены в 1870 году. Обывательские книги хранятся в региональных архивах (фонды шестигласных дум, управ благочиния). Законодательство предусматривало выдачу документов, подтверждавших состояние каждого в отдельности городского обывателя и его семьи. Так “по внесении в обывательскую книгу” каждая семья должна была получать “лист”, подтверждающий их состояние, подписанный в Депутатском Собрании “с приложением печати городского общества”. Ремесленники, имевшие право на постоянную приписку к цеховому состоянию, получали свидетельства на звание ремесленников. Во второй половине ХIХ века для купечества признаётся достаточным наличие купеческого свидетельства. Принадлежность к категории почетных граждан , согласно закону, подтверждалась грамотами и свидетельствами. После 1870 заведывания делами отдельных сословий было передано в исключительное ведение соответствующих сословных управлений: купеческого, мещанского и ремесленного.

Купечество.

В Московской Руси из общей массы посадских людей выделялись купцы, делившиеся на гостей, купцов Гостиной и Суконной сотен в Москве и "лучших людей" в городах, причем гости составляли наиболее привилегированную верхушку купечества. В 1724 были сформулированы принципы разделения купцов на гильдии. В зависимости от гильдии, купцы пользовались различными привилегиями и имели различные права на производство торговли и промыслов. Лица других сословий могли записываться в гильдии на временных основаниях и, платя гильдейские повинности, сохранять свой сословный статус. В 1800 дворянам было запрещено записываться в гильдии и пользоваться выгодами, присвоенными одним купцам, в 1807 оно было восстановлено. В 1800 для поощрения купцов, отличившихся в торговой деятельности, было учреждено звание коммерции советника, приравненное к 8-му классу гражданской службы, а затем мануфактур-советника с аналогичными правами. В 1807 было введено также почетное звание первостатейных купцов, к которым были отнесены купцы 1-й гильдии, ведущие только оптовую торговлю. На это звание не имели права купцы, имевшие одновременно с оптовой и розничную торговлю или державшие откупа и подряды. Манифестом о купеческих товариществах и компаниях (1807) введен учет первостатейных купцов. Городские думы обязывались вести список первостатейных купцов, “ежегодно дополняя или переменяя оный”, и подавать его министру коммерции. В Министерстве коммерции была заведена для “увековечивания в потомстве памяти родов первостатейного купечества” Бархатная книга знатных купеческих родов. Пробывшие 12 лет подряд в 1-й гильдии получали право на награждение званием коммерции или мануфактур-советника. Купцы 1-й гильдии, пробывшие в ней менее 12 лет, имели также право просить о зачислении их детей на государственную службу на правах обер-офицерских детей, а также о приеме их в различные учебные заведения, в том числе университеты, без увольнения от общества. Купцы 1-й гильдии получали право носить мундиры той губернии, в которой записаны. В манифесте подчеркивалось: "Вообще купечество 1-й гильдии не почитается податным состоянием, но составляет особый класс почетных людей в государстве". В 1863 было введено новое гильдейское устройство. Занятия торговлей и промыслами сделались доступными лицам всех сословий без записи в гильдию при условии оплаты всех торговых и промысловых свидетельств, но без сословных гильдейских прав. При этом к 1-й гильдии была отнесена оптовая торговля, ко 2-й - розничная. Принадлежность к купеческому сословию определялась величиной объявленного капитала. Купеческие дети и неотделенные братья, а также жены купцов принадлежали к купечеству (были записаны на одно свидетельство). Купеческие вдовы и сироты сохраняли это право, но без занятия торговлей. Достигшие совершеннолетия купеческие дети должны были при отделении вновь записываться в гильдию на отдельное свидетельство или переходили в мещане. Неотделенные купеческие дети и братья должны были именоваться не купцами, а купеческими сыновьями и т.д. Переход из гильдии в гильдию и из купцов в мещане был свободный. Переход купцов из города в город разрешался при условии отсутствия недоимок по гильдейским и городским сборам и взятия увольнительного свидетельства. Поступление купеческих детей на государственную службу (кроме детей купцов 1-й гильдии) не разрешалось, если такое право не приобреталось образованием. Корпоративная сословная организация купечества существовала в виде избираемых ежегодно купеческих старост и их помощников, в обязанности которых входило ведение гильдейских списков, забота о пользах и нуждах купечества и т.д. Эта должность считалась в 14 классе гражданской службы. С 1870 купеческие старосты утверждались губернаторами. Купец, не объявивший капитала и не производящий торга, должен был по истечении определенного срока приписаться к какому-либо обществу. На время выбытия из купцов и ещё неприписания ни к какому городскому обществу бывшему купцу выдавалось свидетельство “на избрание рода жизни”. Для вступления бывшего купца в какое-либо общество требовалось согласие этого общества, которое также оформлялось свидетельством. С середины XIX века для учета лиц, принадлежащих к купеческому сословию, в городских общественных управлениях и Думах велись различного рода списки и ведомости: гильдейские списки; именные реестры купцам 1 и 2 Гильдий местным и иногородним, возобновившим свидетельства и Билеты; списки лиц, получивших купеческие свидетельства, свидетельства на мелочные торги и промысловые свидетельства; списки купцов, объявивших и не объявивших капиталов; ведомость получившим купеческие свидетельства со вступлением в купеческое звание; ведомость о лицах, получивших купеческие свидетельства без причисления звания; ведомость о купцах, не возобновивших капиталов; ведомость об умерших купцах и т.д. Принадлежность к купеческому сословию совмещалась с принадлежностью к почетному гражданству.

Именитые и почетные граждане.

- имеющие заслуги на выборной городской службе (не включенные в систему государственной службы и не вписанные в Табель о рангах),

- ученые, художники, музыканты

- верхушка купечества.

Они были освобождены от телесного наказания и рекрутской повинности. Им разрешалось иметь загородные дворы и сады (кроме заселенных имений) и ездить по городу парой и четверней (привилегия "благородного сословия"), не возбранялось иметь и заводить фабрики, заводы, морские и речные суда. Звание именитых граждан передавалось по наследству, что делало их выраженной сословной группой. Внуки именитых граждан, отцы и деды которых несли это звание беспорочно, по достижении ими 30 лет от роду могли просить о присвоении им дворянства. 1 января 1807 звание именитых граждан для купцов было отменено "как смешивающее разнородные достоинства", но было оставлено в качестве отличия для ученых и художников, а затем практически исчезло. 10 Апреля 1832 был выпущен Манифест Императора Николая I Об установлении нового сословия под названием Почетных Граждан. В состоянии городских обывателей было установлено новое сословие Почетных Граждан. Почетным гражданам даровались следующие отдельные и независимые преимущества: свобода от подушного оклада; свобода от рекрутской повинности; свобода от телесного наказания в случае преступления; право участвовать в выборах по недвижимой в городе собственности и быть избираемыми в городские общественные должности не ниже тех, в кои поступают купцы первых двух гильдий; Право именоваться во всех актах Почетными гражданами, с присоединением сего названия и к по именованию гильдии, если кто в оную записан. Права Почетного гражданства приобретались или лично пожизненно, или навсегда потомственно. В последнем случае эти права переходили ко всем законным детям, принадлежащим к свободному состоянию. Сообщение Почетного гражданства лицам женского пола утверждалось на общем законе, по коему мужу высшего состояния сообщает оное жене, а жена высшего состояния сама по замужеству его не теряет, но не сообщает ни мужу, ни детям. Почётных граждан не вносили в ревизские сказки. Почетные граждане пользовались правом именоваться как дворяне, "ваше благородие". Права Почетного гражданства потомственного и личноготерялись навсегда : лишением прав сего состояния по судебному приговору; лишением доброго имени, также по судебному приговору (эти приговоры представлялись на рассмотрение Сената и утверждались порядком, для дел уголовных установленным); злостным банкротством. Некоторые из преимуществ почетного гражданствапрекращались : записанием в такие ремесленные цехи, с коими по закону не сопряжена записка в гильдии; вступлением в услужение для домашних работ. В этих случаях Почетный гражданин сохранял лично право свободы от телесного наказания, подушной подати и рекрутской повинности, но лишался всех прочих преимуществ своего состояния и на письме именовался не гражданином, а цеховым мастером или просто жителем такого-то города. Если этот гражданин принадлежал к этому званию потомственно, то его дети не теряли ни одного из прав, по рождению им принадлежащих. К Почетному гражданству потомственному, по самому праву рождения, принадлежали : законные дети лиц, сему сословию потомственно причисленных, законные дети личных дворян, в свободном состоянии находящиеся. Все остальные просили причислить их к сословию почетных граждан . Причисления в Почетное гражданство лично без потомства, могли просить : Получившие от одного из Российских Университетов надлежащий аттестат в успешном окончании курса учения, или на звание действительного студента, либо на степень Кандидата, сохраняя впрочем дарованное право вступать в Государственную службу. Художники свободных состояний, получившие от Академии Художеств аттестаты об окончании оной полного курса учения, или о выдержании настоящего испытания, а равно удостоенные диплома на звание Художника Академии, если они не в Академии воспитаны. Сверх сего Почетное гражданство могло быть даруемо лично иностранным ученым, художникам, торгующим капиталистам и хозяевам значительных мануфактурных и фабричных заведений, хотя бы и не вступили они в Российское подданство, когда по усмотрению ожидаемой от них пользы Министерства будет о том ходатайствовать. В таком случае преимущества Почетного гражданства присваивались иностранцам особенным указом, Правительствующему Сенату объявляемым. Преимуществ Почетного гражданства потомственного могли сверх того просить: 1) Лица купеческого сословия. Лицам купеческого сословия Почетное гражданство даровалось потомственно: если купец пожалован в звание Коммерции, или Мануфактур Советника, если купец пожалован орденом, если купеческое семейство состояло, с платежом установленных повинностей, сряду десять лет в первой, или 20 лет во второй гильдии, не подпав в течение всего времени несостоятельности и не быв опорочено судебным приговором. Время пребывания в гильдиях счислялось совокупно и нераздельно, как до издания сего манифеста протекшее, так и по издании оного; кто же состоял некоторое время в первой гильдии, и некоторое время во второй, для того два года пребывания в сей последней гильдии, полагались вместо одного в 1-й. Обязательным условием было также то, чтобы купец и вся его семья не принадлежали к "вредным сектам". При этом, гильдейцы могли просить о причислении их в почетное гражданство даже в том случае, если отец просителя или другой предыдущий "начальник семейства" умер до истечения установленных сроков пребывания в гильдиях, при условии, что все семейство продолжало нераздельно состоять в купечестве. 2) Лица других свободных состояний, по отличиям в Науках и Изящных Художествах. В этом случае лицам, имеющим личное почетное гражданство жаловалось оное потомственно если, окончив в одном из Российских Университетов полный курс учения, или выдержав в оном положенное испытание, он были удостоены ученой степени Доктора или Магистра, а также воспитанникам Академии Художеств, получившим диплом на звание художников, а также прочим художникам, имеющим дипломы и аттестаты сей Академии, когда по миновании 10-ти лет от получения оных, Министерство ходатайствовало о пожаловании ими, за отличие в Художествах, Почетного гражданства потомственно. 3) Иностранные Ученые, Художники, торгующие капиталисты и хозяева значительных мануфактурных и фабричных заведений, получившие Почетное гражданство лично, могли просить о присвоении им оного потомственно, но только через десять лет после вступления, установленным порядком, в Российское подданство. Иностранцы, которые сами присяги на подданство не приняли, по десятилетнем пребывании в личном Почетном гражданстве, могли просить о пожаловании оного потомственного детям их, в подданство России поступившим. Евреи, в тех губерниях, где им жительство дозволено, также могли возводиться в Почетное гражданство, но не иначе, как за необыкновенные заслуги, или отличные успехи в Науках, художествах, торговле и Мануфактурной промышленности, особыми Императорскими указами. В 1833 было подтверждено, что почетные граждане не включаются в общую перепись, а по каждому городу им ведутся особые списки. В дальнейшем круг лиц, имевших право на почетное гражданство, уточнялся и расширялся. В 1836 было установлено, что просить о личном почетном гражданстве могут лишь выпускники университетов, получившие при окончании какую-либо ученую степень. В 1839 право на почетное гражданство было предоставлено артистам императорских театров (1-го разряда, прослужившим определенный срок на сцене) . В том же году это право (лично) получили воспитанники высшего коммерческого пансиона в С.-Петербурге. По Своду законов о состояниях, изданных в 1842 году, круг лиц, имевших право просить о потомственном почетном гражданстве, был несколько расширен за счет воспитанников Московской академии коммерческих наук и Московского коммерческого училища, штатных воспитанников Петербургского коммерческого училища, артистов первого разряда императорских театров, а также калмыцких зайсангов. В 1844 право получения почетного гражданства было распространено на служащих Российско-Американской компании (из сословий, не имеющих права на государственную службу) . В 1845 было подтверждено право на потомственное почетное гражданство купцов, получивших ордена Св. Владимира и Св. Анны. После выхода манифеста 1845 получение на гражданской службе чинов 14-10 классов и 9-го при отставке стало приносить личное почетное гражданство, хотя ранее давало личное дворянство. По указу от 3 марта 1847 года почетные граждане должны были вноситься вместо именитых граждан в пятую часть городовой обывательской книги; туда же в соответствии с указом от 15 февраля 1854 года подлежали внесению и личные дворяне. В 1848 право получения почетного гражданства (личного) было распространено на выпускников Лазаревского института. В 1849 к почетным гражданам были причислены врачи, фармацевты и ветеринары. В этом же году право на личное почетное гражданство было предоставлено выпускникам гимназий детям личных почетных граждан, купцов и мещан. В 1849 личные почетные граждане получили возможность поступать на военную службу на правах вольноопределяющихся. В 1850 право на награждение званием личного почетного гражданина получили евреи, состоящие по особым поручениям при генерал-губернаторах в черте оседлости ("ученые евреи при губернаторах") . В 1862 право на почетное гражданство получили технологи 1-го разряда и инженеры-технологи, окончившие С.-Петербургский технологический институт. В 1865 для купцов, в связи со значительным ростом сословия, срок непрерывного пребывания в 1-й гильдии, необходимый для того, чтобы претендовать на причисление к потомственному гражданству, был увеличен до 20 лет, а купцы 2-й гильдии были лишены этого права. Кроме того, правила о возведении купцов в потомственное почетное гражданство были распространены и на евреев. В 1866 право на получение потомственного почетного гражданства было предоставлено купцам 1-й и 2-й гильдий, купившим имения в Западных губерниях ценой не менее 15 тыс. руб. Принадлежащие к мещанскому сословию или состоянию сельских обывателей лица, приобредшие ученые степени или получившие один из дипломов, установленных статьей 81 устава Императорских российских университетов, высочайше утвержденного 23 августа 1884 года, пользовались: первые - правом на причисление к потомственному почетному гражданству, а вторые - правом на причисление к личному почетному гражданству. С 12 марта 1891 дети, усыновленные дворянами и потомственными почетными гражданами, стали приобретать личное почетное гражданство. На начало XX в. к потомственным почетным гражданам по рождению принадлежали дети личных дворян, обер-офицеров, чиновников и духовных лиц, пожалованных орденами Св. Станислава и Св. Анны (кроме 1-х степеней), дети священнослужителей православного и армяно-григорианского исповедания, дети церковных причетников (дьячков, пономарей и псаломщиков), окончившие курс в духовных семинариях и академиях и получившие там ученые степени и звания, дети протестантских проповедников, дети лиц, исполнявших беспорочно в течение 20 лет должность закавказского шейх-уль-ислама или закавказского муфтия, колмыкские зайсанги, не имевшие чинов и владеющие наследственными аймаками, и, разумеется, дети потомственных почетных граждан, а к личным почетным гражданам по рождению принадлежали усыновленные дворянами и потомственными почетными гражданами, вдовы церковных причетников православного и армяно-григорианского исповеданий, дети высшего закавказского мусульманского духовенства, если их родители исполняли беспорочно службу в течение 2 лет, зайсанги из калмыков Астраханской и Ставропольской губерний, не имеющие ни чинов, ни наследственных аймаков. Почетные граждане могли иметь и дворянский титул. Так, известны случаи, когда почетным гражданам давалось разрешение на пользование в Российской империи иностранным баронским титулом, без присвоения российского дворянства. Если почетное гражданство принадлежало данному лицу по праву рождения, оно не требовало особого подтверждения, если присваивалось, требовалось решение Департамента герольдии Сената и грамота из Сената. Принадлежность к почетным гражданам могла совмещаться с пребыванием в других сословиях - купечестве и духовенстве - и не зависела от рода деятельности. До 1891 лишь вхождение в некоторые цехи лишало почетного гражданина некоторых преимуществ его звания. В “Своде законов Российской империи” в разделе III “О городских обывателях” почётным гражданам посвящалась V глава. Она делится на 2 отделения, первое, в свою очередь, - на подотделы. Начальный подотдел называется “О приобретении почётного гражданства”, второй - “О порядке причисления к сословию почётных граждан”, третий - “Права и преимущества почётного гражданства”, четвёртый - “О прекращении прав почётного гражданства”. Хоть потомственное почетное гражданство является сословием, рассматривалось оно как награда. Для подтверждения процитируем Правила об испрошении Высочайших наград 1898 года. «Жалуемые за отличия Высочайшие награды суть: 1) объявление Высочайших Его Императорского Величества благодарности и благоволения; 2) чины; 3) ордена; 4) назначение аренд; 5) подарки от Высочайшего Его Императорского Величества Имени; 6) единовременные денежные выдачи; 7) звания личного и потомственного почетного гражданства; 8) медали; 9) кафтаны; 10) зачет в действительную государственную службу времени, проведенного в частных занятиях в правительственных и общественных установлениях, а равно времени состояния на государственной службе без права на чинопроизводство; 11) предоставление прав государственной службы лицам, этими правами не пользующимся, и 12) несчитание судимости препятствием к наградам и другим преимуществам по службе. . . Награждение званием личного почетного гражданина может быть испрашиваемо лицам сего звания неимеющим и непользующимся высшими правами состояния за оказанную ими на разных поприщах в продолжение не менее десяти лет полезную деятельность. Звание потомственного почетного гражданина испрашивается состоящим не менее десяти лет на тех же поприщах в звании личного почетного гражданина. Независимо от сего, звание потомственного почетного гражданства может быть испрашиваемо, в уважительных случаях, и лицам, не состоящим в звании личного почетного гражданства, если удостоверенная подлежащим ведомством полезная деятельность их продолжалась не менее двадцати лет. . . Представлениям о награждении иностранцев должно предшествовать предварительное сношение с Министерством Иностранных Дел; а представлениям о награждении званием почетного гражданина и о несчитании судимости препятствием к наградам и другим служебным преимуществам предварительное сношение с Министерствами Внутренних Дел, Финансов и Юстиции». Просьбы о причислении к Почетному гражданству подавались, с приложением всех актов и удостоверений, доказывающих право на оное, в Гильдию, которая, по рассмотрении всех доказательств, о заслуживающих по закону сему уважения, докладывала Правительствующему Сенату. Сенат рассматривал документы и, если находил их достоверными и сообразными правилам, выдавал на гражданство потомственные грамоты, а на личное - свидетельства, по установленным для того формам. С грамот и свидетельств взимались пошлины: с первых - по 60 руб. серебром на богоугодные заведения той губернии, в которой гражданин был записан, в капитал на развитие торговли и промышленности по 240 руб. серебром и 30 руб. серебром за саму грамоту; со свидетельств - те же самые пошлины вполовину. Учёные и художники вносили с грамоты только по 30 руб. и со свидетельств по 15 руб. серебром. Дела о возведении в почетное гражданство находятся в фонде Департамента герольдии Сената в РГИА. Обычно открывает дело личное прошение. В прошениях прежде всего указывались основания для причисления. Просьба сопровождалась обширными ссылками на соответствующие законодательные акты. Обязательно указывался состав семьи. Прилагались документы, призванные подтвердить права. Например, для купцов свидетельство, выданное органом городского самоуправления (городской ратушей, городской думой или управой), подтверждало факт пребывания необходимого срока в гильдиях. В свидетельстве сообщалось "по собранным от разных присутственных мест сведениям" о времени вступления купца в гильдию, городе причисления, а также о всех случаях перехода купца из гильдии в гильдию и из одного города в другой. Кроме того, этот документ содержал описание состава семьи, часто с указанием степени родства и возраста. Обязательно указывалось, что никто из членов купеческой семьи не объявлялся несостоятельным и не находился под судом. Кроме свидетельства городской думы в делах находятся метрические свидетельства о рождениях и бракосочетаниях всех членов семьи. Обязательным было свидетельство, подписанное губернатором, о том, что все члены семьи "вероисповедания православного и ни к каким вредным сектам не принадлежат". В том случае, если обыватель претендовал на возведение в потомственное почетное гражданство на основании награждения орденом, в деле присутствовала выписка из орденского статуса с указанием за какие заслуги и каким орденом он награжден. Завершались дела выпиской из протокола заседания Сената, содержавшей записку с изложением дела и решением. Далеко не все, претендовавшие на получение потомственного почетного гражданства, добивались желаемого. Причиной отказа могли быть хотя бы неправильно оформленные документы. Формуляры грамот и свидетельств на почетное гражданство на протяжении XIX-начала ХХ веков были устойчивы. Вот примерное содержание Грамоты на потомственное почетное гражданство начала двадцатого века:

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЕЮ МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНИЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.Согласно удостоению Комитета и службе чинов Гражданского ведомства и о наградах, Мы, ко дню (такому-то) Всемилостивейше Пожаловали (такого-то), званием потомственного почетного гражданина. Во свидетельство чего повелеваем Мы сию грамоту Правительствующему Сенату подписать и Государственною Нашею печатью укрепить. Дана в Санкт-Петербурге (такого-то числа). Сенатор и Кавалер (Подпись) Сенатор и Кавалер (Подпись) Герольдмейстер и Кавалер (Подпись) Сенатор и Кавалер (Подпись) Сенатор и Кавалер (Подпись) Место печати. Списки почетных граждан по городам находятся в областных архивах. В документах Департамента Герольдии Правительствуюшего сената, среди которых содержится 13827 дел о почетном гражданстве (ЦГИА. Ф. 1343. Оп. 39-41, 47), а также 1826 дел об усыновлении, передаче Фамилии и прав состояния (Оп. 44, 48, 53), в которых такие могут содержаться материалы о приобретении почетного гражданства путем усыновления. Дела о почетном гражданстве содержит также фонд Министерства юстиции (Ф. 1405). Наиболее массовым источником по почетному гражданству являются Санкт-Петербургские Сенатские ведомости, где регулярно печатались сообшения о присвоении и пожаловании почетного гражданства. Так, только в 1901 году там были опубликованы сообшения о приобретении почетного гражданства прибизительно 2200 лицами. Корпоративная организация почетных граждан отсутствовала, то есть ничего похожего на дворянские собрания у них не было.

Казачество.

Казачество в Российской империи было особым военным сословием (точнее сословной группой) стоявшим особняком от прочих. В основе сословных прав и обязанностей казаков лежал принцип корпоративного владения войсковыми землями и свободы от повинностей при условии обязательной военной службы. Казачьи войска с XVIII века стали получать наименование по названию территории расселения казаков:Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское и т. д. В конце века казачья старшина получила права российского дворянства. Выборность атаманов была ликвидирована. Назначенные атаманы получили название “наказных”. Сложилась новая военная организация казачества, с некоторыми изменениями просуществовавшая до 1917. Казачество стало военным сословием Российской империи. С 1827 верховным атаманом всех казачьих войск считался наследник престола. В 1835 были утверждены Положение и штаты Донского казачьего войска, позднее распространенные на другие казачьи войска. Казакам запрещалось переходить в другие сословия, служить в регулярных войсках, заключать браки с представителями других сословий; земельные наделы казаков были значительно больше, чем наделы крестьян. Срок военной службы для казаков, первоначально определенный в 25 лет, постепенно снизился до 20, а затем и до 18 лет. Первые три года казаки находились в подготовительном разряде, где должны были готовить воинское снаряжение и обучаться военному делу. После этого следовала 12-летняя служба в строевом разряде, разделенная на три очереди, по четыре года каждая. Казаки первой очереди непосредственно служили в войсках, а второй и третьей очереди жили в станицах, но проходили лагерные сборы. Последний разряд считался запасным. Каждое казачье войско обязано было выставлять определенное количество конных, пеших и артиллерийских частей, а также команд для несения полицейской службы. К нач. XX в. в России существовало 11 казачьих войск (Амурское, Астраханское, Донское, Забайкальское, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Терское, Уральское и Уссурийское), а также казачьи поселения в 2-х губерниях. При атамане действовал войсковой штаб, на местах управление осуществляли атаманы отделов (на Дону - окружные), в станицах - избираемые станичными сходами станичные атаманы. Принадлежность к казачьему сословию была наследственной, хотя формально запись в казачьи войска для лиц других сословий не исключалась. При прохождении службы казаки могли достигать чинами и орденами дворянства. В этом случае принадлежность к дворянству сочеталась с принадлежностью к казачеству.

По казачеству есть и более подробная информация - отдельно ПОДОНСКОМУ , отдельно ПОВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ .

Дополнительно про Астраханских казаков перед войной 1812 года можно почитать .

Податные сословия.

Податные сословия в конце XVIII века составляли более 90% населения, они платили подушную подать, выполнявшие рекрутскую и другие повинности в пользу государства и ограниченные в свободе передвижения. О ревизиях и переписях, в которые представители этих сословий обязательно попадали, можно прочесть наотдельной странице . Важным документом, содержащим генеалогическую информацию, являлись посемейные списки, которые составлялись на лиц податных сословий (крестьян и мещан). Велись они с 1858 казенными палатами и волостными правлениями. Особое значение приобрели в связи с новым уставом о воинской повинности от 1874, отменившим рекрутскую систему и предписывавшим составление призывных списков лиц податных сословий по посемейным спискам. С этого же времени ежегодно приходские священники сверяли крестьянские посемейные списки с метрическими книгами, а с 1885 эта обязанность была возложена на волостных старшин и писарей, поэтому списки лиц мужского пола, которым исполнялось в очередном году 20 лет, со сведениями о составе их семей откладывались в волостном правлении. Посемейные списки хранятся в региональных архивах (фонды перселенческих управлений, волостных правлений, сословных учреждений, городских управ, казенных палат, мещанских старост, участковых земских начальников). Описные книги удельных крестьян хранятся в РГИА. Ф. 515. Раз составленный посемейный список дополнялся новой информацией на протяжении многих лет, а когда внесение новых поправок становилось затруднительным, заводили новый. Поэтому в фондах волостных правлений можно найти 3-4 посемейных списка. Формуляр посемейного списка, отпечатанный типографским способом имел 11 граф. В графе 1 обозначался № семьи по порядку, во 2-й - № семьи по последней ревизской сказке. Графы 3-8 заполнялись сведениями о мужской части семьи. Графа 3: прозвание (или фамилия), имя и отчество главы семьи и имена его сыновей, внуков, братьев с сыновьями, проживавших совместно. Графы 4-6 показывали возраст мужчин (год, месяц и день рождения) - на 1 января текущего года. В графу 7 вносились сведения о том, в каком году умер член семьи, имя и количество лет вновь родившегося. Графа 8 указывала начало поступления на действительную службу, ее окончание, перечисление в запас и т.д. Графа 9 указывала имена и отчества жен (кто муж) и имена дочерей. Графа 10 указывала факты замужества и смерти женщин.

Крестьяне.

Крестьянство и холопство объединилось в один податной и зависимый от землевладельцев класс как следствие податной реформы Петра, который вместо поземельной и подворной подати ввел подушную. В 1718-1722 производилась перепись податного населения и ее поверка - "ревизия"; сперва писали крестьян и холопей пахотных, потом стали писать в "сказки" и непахотных зависимых людей; наконец, стали записывать и "гулящих" (не приписанных к сословиям) людей. Эта перепись получила официально название ревизии, а переписанные люди носили название "ревизских душ". Всякая ревизская душа облагалась одинаковой податью, а ответственность в исправном поступлении подати возлагалась на землевладельца. Все крестьяне были прикреплены к своему месту жительства и своей общине, платили подушную подать и отправляли рекрутскую и другие натуральные повинности, подлежали телесному наказанию.

Итак, при Петре существовали:

- крестьяне, приписанные к фабрикам и заводам; этот разряд крестьян создан

был указом Петра 1721, которым разрешалось владельцам фабрик (и дворянам, и недворянам) покупать деревни и людей к фабрикам.

владельческие крестьяне, в их число попали как собственно крестьяне, так и холопы, причем положение этих двух категорий в XVIII в. сблизилось настолько, что всякие различия сошли на нет. Среди помещичьих крестьян различались пашенные крестьяне, барщинные и оброчные, и дворовые, но переход из одной группы в другую зависел от воли владельца, закон охранял их жизнь, право телесного наказания принадлежало владельцу, с 1797 действовал закон о трехдневной барщине, в I-й половине XIX в. действовали также нормы, запрещающие продажу крепостных без семьи, покупку крестьян без земли и т.п.;

черные или черносошные крестьяне, жившие на государственных черных землях, всех их объединяла феодальная зависимость непосредственно от государства и обязанность уплаты, наряду с подушной податью, особого (поначалу четырехгривенного) сбора, приравненного по закону к владельческим повинностям, эти крестьяне имели право перехода в мещане и записи в купцы (при наличии увольнительного свидетельства), право переселения на новые земли (с разрешения местного начальства, при малоземелии)

;монастырские крестьяне, при Петре изъятые из управления монастырей и переданные в казенное управление, а потом в ведение Синода (впоследствии они получили название экономических, потому что были переданы в коллегию экономии), не отличаясь принципиально ничем от государственных, платя те же повинности и управляясь теми же правительственными чиновниками, они выделялись среди крестьян своей зажиточностью;

дворцовые крестьяне, обязанные различными повинностями ведомству двора государева, они находились в непосредственной зависимости от монарха и членов его фамилии. После 1797 они образовали категорию так называемых удельных крестьян;

После реформ 1860-х гг. была сохранена общинная организация крестьянства с круговой порукой, запрещением покидать место жительства без временного паспорта и запрещением менять место жительства и записываться в другие сословия без увольнения от общины. Первыми документами учета крестьян были писцовые и переписные книги. В тех книгах крестьяне по большей части были писаны полу-именами и без прозвания. Записи лица в них в качестве крестьянина считалась достаточным юридическим основанием для причисления его в соответствующую группу крестьянского населения (крепостного, казенного и т. п.). С введением переписей эта функция перешла в основном на учетный документ ревизские сказки. Они имели журнальную форму, в которой последовательно производились ревизские записи, включающие указание имени, возраста, кто находится во временной отлучке, а кто "ныне на лицо". В них (кроме I, II и IV ревизий) включались лица мужского и женского пола. Всего было десять ревизий: в 1719, 1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850 и 1858 годах. Найти их можно в федеральных архивах (фонды ландратских книг и ревизских сказок, Коллегии экономии (РГАДА), Сената, Департамента разных податей и сборов министерства финансов (РГИА)) и в региональных архивах: (фонды наместнических правлений, казенных палат, мещанских старост, уездных временных ревизских комиссий Всероссийских народных переписей, личные фонды). Здесь же рассмотрим, как исследоватьгенеалогию колхозников . Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР - 1929 год. Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 в ключевых производящих зерно регионах (Поволжье, Северный Кавказ) она должна была завершиться в течение одного года; на Украине, в черноземных областях России, в Казахстане - в течение двух лет; в остальных районах - в течение трех лет. Параллельно коллективизации шла кампания раскулачивания, ликвидации кулачества как класса. Все кулачество делилось на три категории: участников антисоветских движений; зажиточных хозяев, имевших влияние на соседей; всех остальных. Первые подлежали аресту и передаче в руки ОГПУ; вторые - выселению в отдаленные области Урала, Казахстана, Сибири вместе с семьями; третьи - переселению на худшие земли в том же районе. Земля, имущество, денежные накопления кулаков подлежали конфискации. По всем категориям были установлены твердые задания для каждого региона. Были еще так называемые подкулачники, «пособники врагов-мироедов». Статья Сталина «Головокружение от успехов» (весна 1930) ответственность за насилие и принуждение возложила на местные власти. Начался обратный процесс, миллионы крестьян вышли из колхозов. С осени 1930 нажим вновь усилился. К 1933 в колхозах состояло более 60% крестьян, к 1937 - около 93%. Коллективизация была объявлена завершенной. уходивший на заработки дальше 30 вёрст от постоянного места жительства, должен был иметь паспорт с указанием срока возвращения домой. Всякий, кто не имел паспорта, подлежал задержанию и выяснению личности в воеводской канцелярии. Когда ЦИК и СНК СССР ввели в 1932 паспортную систему, лица без паспорта подвергались штрафу, а если они прибыли из других районов СССР, то ещё и удалению в административном порядке, а без прописанного в данной местности паспорта нельзя поступить на работу. Колхозникам же паспорта просто не выдавались, а из колхоза было разрешено отлучаться лишь по однократной справке, выдаваемой председателем колхоза, с указанием цели и срока отлучки (но не более 30 суток). Так что они были даже «более крепостными», чем при царизме. Но я не о том. Несмотря на то, что паспортов у них не было, учет их велся постоянно и весьма активно. Безусловно, как и у всех, их рождения, браки и смерти колхозников регистрировались в ЗАГСе. А вот куда обращаться, если в ЗАГСе не сохранились сведения ни о рождении, ни о браке предка? До сих пор в сельской местности ведутся домовые и похозяйственные книги, нечто аналогичное дореволюционным ревизиям. Это книга - на хозяйство, учитываются члены хозяйства, строения, посевные площади, поголовье скота и т.п. Первое, что надо попробовать найти - именно похозяйственные книги. Кстати, в городах до 1977 года тоже велись домовые книги. В них содержалось перечисление членов семьи, начиная с главы семьи и родственный состав других ее членов: жена сын, дочь, зять, племянник, невестка, внук и т. д. О каждом члене семьи были даны сведения: фамилия и.о., год рождения, национальность, образование, место работы или учебы и должность. Из чисто материальных соображений в селах может быть хозяйств больше чем семей, когда члены семьи формально выделяются из хозяйства, чтобы, допустим, получить еще один приусадебный участок, но семья по структуре остается неразделенной - все ее взрослые члены и подростки сообща работают на приусадебных участках, спят в своих домах, но живут «одним котлом» и у них общий бюджет. Так что не смущайтесь, если знаете, что у вашего предка была большая дружная семья, а в документах обнаруживается, что он жил один - это бюрократическая формальность, никакого противоречия нет. Хозяйство не хранит эти документы безгранично, оно передает их в муниципальные архивы (архивные отделы администраций муниципальных образований). Муниципальные архивы хранят документы архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в деятельности районных, городских, сельских и поселковых Советов народных депутатов, их исполкомов, отделов и управлений; предприятий, учреждений, организаций районного и городского подчинения, кооперативных и общественных организаций. Колхозы тоже входят в их число. Основная часть документов такого рода в этих архивах относится к 1940-1995 годам, но в отдельных архивах имеются документы и более раннего периода, иногда даже дореволюционные. Рассказывали мне об одной исследовательнице, которая в таком архиве нашла ревизскую сказку. В качестве примера, можно сказать, что хранится в Архивном отделе администрации Новосибирского района в числе прочих документов:

- Фонд Барышевского детского дома со списками учета воспитанников с 1938 г.

- Личный фонд семьи колхозников Коноваловых (с 1934 г.), включает биографию, письма, фотографии, извещение о смерти воина-афганца Колчина Ю.А.

Фонд Гусино- Бродского Сельского Совета, включающий список хозяйств колхозников, рабочих и служащих на территории сельсовета (1939,1941 гг.); журнал учета основных производственных колхозов с указанием имеющейся техники и посевных площадей за 1940-1942 гг. В этом фонде отложились решения и распоряжения вышестоящих советских партийных органов за 1941-1943 гг., в том числе «О проведении военного налога в 1942 г. по учету президиума Верховного Совета» от 23.12.41, «О привлечении в порядке платной трудгужповинности людей и лошадей для строительства военных объектов» от 07.07.42, «О размещении в районе эвакуированного населения» от 18.09.42. В протоколах заседаний исполкома за 1944-1945 гг. рассматривались, в частности, следующие вопросы: «О ходе сдачи хлеба государству» (протокол №15, сентябрь 1942 г.), «О реализации четвертого военного займа» (протокол №16 от 05.05.45). В похозяйственной книге за 1935-1978 гг. приводятся данные о составе семьи, родстве, датах рождения, площади имеющегося земельного участка.

Фонд Кубовинского сельского Совета. По протоколам заседаний президиума сельсовета рассматривались следующие вопросы: «Об итогах стахановского месячника и социального соревнования колхозов» (протокол №3 от 08.02.38), «Об открытии школы в поселке Бибиха» (протокол №22 20.08.36), «О ликвидации неграмотности» (протокол №30 от 02.10.36), «Всесоюзная перепись населения 1937 г.» (протокол №30 от 01.12.36). Имеются похозяйственные книги за 1936-1979 гг.

Фонд Барышевского сельсовета. Содержит протоколы голосования окружных избирательных комиссий о результатах голосования в сельский Совет за 1933-1941 гг., а также похозяйственные книги за 1943-1975 гг.

Фонд райисполкома. Имеются протоколы вручения медалей «Ветеран труда», «Медаль материнства», ордена «Материнская слава» за 1987-1991 гг.