В белом веществе лобных и теменных долей. Белое вещество головного мозга: строение, функции

Белое вещество полушарий головного мозга состоит из трех видов волокон - ассоциационных, связывающих отдельные участки коры полушарий головного мозга в пределах одного только полушария, комиссуральных - соединяющих полушария головного мозга между собой и проекционных - проводящих путей анализаторов, осуществляющих двустороннюю связь коры полушарий головного мозга с нижележащими образованиями.

Внутренняя капсула и полуовальный центр . Внутренняя капсула представляет собой компактное скопление проводящих путей, идущих к коре и от коры к нижележащим отделам центральной нервной системы. Снаружи она граничит с чечевичным ядром, а изнутри - со зрительным бугром и хвостатым телом.

Проводящие пути расположены во внутренней капсуле в определенном порядке. В переднем ее бедре лежат пути, соединяющие лобную долю мозга с мозжечком и со зрительным бугром. В колене внутренней капсулы проходят кортиконуклеарные пути к ядрам двигательных черепно-мозговых нервов. Самые передние отделы этого отрезка заняты волокнами для сочетанных движений глаз.

В заднем бедре внутренней капсулы проводящие пути лежат в следующем порядке. Передние его отделы заняты пирамидным пучком. В отрезке пирамидного пути, проходящем через внутреннюю капсулу, волокна расположены таким образом, что впереди, непосредственно примыкая к кортикобульбарным путям, лежат пирамидные волокна для шеи и руки, а более кзади - для туловища и ноги. Как в ножном, так и в ручном пучке проводники для пальцев находятся позади остальных, но граница между группами проводников обычно нерезкая и волокна частично перемешиваются. Здесь же, помимо пирамидных волокон, проходят корково-рубральные и таламопаллидарные связи. Это следует иметь в виду потому, что любой патологический очаг в этом месте, помимо пирамидных, обычно поражает и эти связи. Кзади от пирамидных проводников расположены чувствительные пути, идущие от зрительного бугра к коре полушария головного мозга.

Дальше, кзади расположены зрительные пути и, наконец, в pars sublenticularis проходят слуховой путь и путь, связывающий височную и затылочную области коры с мозжечком через варолиев мост. Как видно из изложенного, во внутренней капсуле проводящие пути расположены в определенной последовательности: более орально лежат связи лобной доли с нижележащими образованиями, кзади от них - связи теменной доли с нижележащими образованиями и, наконец, каудальные отделы капсулы заняты связями затылочной и височной долей с нижележащими образованиями. Знание топографии расположенных в капсуле проводящих путей необходимо для топической диагностики ее поражения. При этом надо иметь в виду следующее обстоятельство. Во внутренней капсуле все проводники лежат компактно на довольно ограниченном пространстве, вследствие чего патологический очаг во внутренней капсуле (например, кровоизлияние) одновременно поражает ряд проводящих систем. Этим и объясняется массивность симптомов при капсулярных локализациях процесса.

Иная картина наблюдается при поражении белого вещества, располагающегося под корой головного мозга, вплоть до уровня подкорковых узлов и известного под названием centrum semiovale и corona radiata. Здесь чувствительные проводники на пути от капсулы к коре начинают веерообразно расходиться и тем более, чем ближе к коре. Наоборот, пирамидные пути по пути от коры к капсуле начинают веерообразно сходиться и тем, больше, чем ближе к капсуле. Тем самым создаются условия, при которых патологические очаги в полуовальном центре при прочих равных условиях поражают одновременно меньше проводников и вызывают менее массивные синдромы, чем при капсулярных поражениях. Наиболее часто страдает заднее бедро и колено внутренней капсулы. При поражении колена внутренней капсулы страдают кортикобульбарные пути, посылающие двигательные импульсы к ядрам двигательных черепно-мозговых нервов. Но так как большинство этих нервов получает двустороннюю кортиконуклеарную иннервацию, то страдают только те из них, которые связаны с одним противоположным полушарием мозга. У больного будет наблюдаться центральный паралич XII и VII нервов на противоположной очагу стороне. При двустороннем же поражении колена внутренней капсулы у больного развивается псевдобульбарный паралич. Изолированное поражение проводников, расположенных в колене внутренней капсулы, встречается редко. В большинстве случаев оно сочетается с поражением пирамидного пучка, а нередко и других проводников, расположенных в заднем бедре внутренней капсулы. В этих случаях у больного, помимо нарушения супрануклеарной иннервации для VII и XII нервов, наблюдается спастическая (центральная) гемиплегия на противоположной стороне. Капсулярная гемиплегия характеризуется более или менее равномерным распределением паралича в руке и ноге, а также своеобразной позой пораженных конечностей. При ней рука отведена от туловища и согнута в локтевом суставе, кисть дренирована и согнута. Согнуты также пальцы. Нога разогнута в тазобедренном и коленном суставе и приведена. Стопа согнута и несколько супинирована. При ходьбе больной вследствие «удлинения» ноги отводит ее, описывая ею при этом полукруг. Такая поза, обусловленная избирательным распределением мышечной гипертонии, носит название позы Вернике - Манна.

В парализованных конечностях больше страдают дистальные отделы. Движения туловища при односторонних поражениях капсулы заметно не нарушены вследствие двойной пирамидной иннервации мышц туловища. В парализованных конечностях отмечаются синкинезии, или патологические содружественные движения.

Если патологический процесс, помимо пирамидного пути, захватывает и чувствительные проводники, то у больного в парализованных конечностях страдает и чувствительность. Нарушение чувствительности при этом более или менее равномерно распределяется по всей половине тела, причем рука поражена несколько больше ноги, дистальные отделы - больше проксимальных. Из всех видов чувствительности больше всего поражается глубокая. Обычно при капсулярных локализациях процесса чувствительные нарушения менее постоянны и менее стойки, чем двигательные расстройства.

При вовлечении в процесс зрительных путей, лежащих позади проводников общей чувствительности, у больного развивается гомонимная гемианопсия - выпадают противоположные очагу половины полей зрения. Чаще всего гемианопсия в этих случаях протекает по типу отрицательной скотомы (больной не замечает дефекта зрения). При освещении «слепых» половин реакция зрачков сохранена.

Редко страдает отдел внутренней капсулы, где располагается центральный слуховой путь. Только более тонкими методами можно обнаружить при этом двустороннее ослабление слуха, больше на стороне, противоположной очагу поражения.

Следует иметь в виду, что при капсулярных локализациях процесса наблюдаются только симптомы выпадения; симптомы раздражения (двигательные, чувствительные, зрительные и др.) отсутствуют. Поражение полуовального центра, как и поражение внутренней капсулы, сопровождается нарушением движений, чувствительности и т. д. вследствие повреждения путей, идущих в центробежном и центростремительном по отношению к коре направлении. Однако клиническая симптоматика при этом отличается известным своеобразием и заключается а том, что симптомы поражения полуовального центра содержат как капсулярные, так и корковые черты в зависимости от степени поражения. Так, при поражении полуовального центра нередко встречается сочетание симптомов выпадения и симптомов раздражения (двигательных или чувствительных). В отличие от капсулярных локализаций наблюдается неравномерная гемиплегия, нередко приближающаяся к типу корковой моноплегии. Такой же характер носит и расстройство чувствительности: территория распространения этих расстройств меньше, чем при капсулярных, чувствительность страдает значительно больше в руке (чаще) или в ноге. Здесь имеются условия, при которых диссоциация двигательных, чувствительных и иных расстройств встречается чаще, чем одновременное поражение двигательных, чувствительных и зрительных путей, а также супрануклеарной иннервации черепных нервов, как при поражении внутренней капсулы. Поражение наиболее близких к коре частей семиовального центра может затронуть не только проекционные пути, но и лежащие непосредственно под корой комиссуральные и ассоциационные волокна. И тогда клиническая картина может дополняться симптомами нарушения высших корковых функций (речевые расстройства, апраксия и др.).

Комиссуральные волокна . Комиссуральные волокна, сосредоточенные в основном в мозолистом теле, связывают лобные, теменные, височные и затылочные доли обоих полушарий. Поэтому в синдромы поражений мозолистого тела включены в зависимости от места его поражения, в той или иной степени, симптомы поражения этих областей мозга. Нередко при поражении мозолистого тела в клинике наблюдается апраксия, ограничивающаяся только левой рукой. Подобная избирательность апрактических расстройств объясняется тем, что при поражении мозолистого тела нарушается связь между левой теменной областью и правым полушарием, связанным с двигательными функциями левой руки.

Ассоциационные волокна . Поражение ассоциационных волокон вызывает симптомы нарушения функции коры головного мозга.

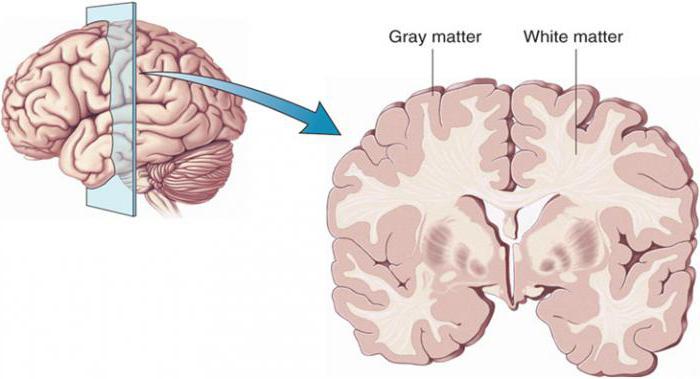

В головном мозге различают серое и белое вещество, но их распределение здесь значительно сложнее, чем в спинном мозге. Большая часть серого вещества головного мозга располагается на поверхности большого мозга и мозжечка, образуя их кору. Меньшая часть образует многочисленные подкорковые ядра, окруженные белым веществом. Все ядра серого вещества состоят из мультиполярных нейронов.

Серое вещество (substantia grisea) содержит тела нейронов, из него формируются ядра ц.н.с. (nuclei) и кора (cortex). Белое вещество (substantia alba) состоит из отростков нейронов, формирующих пучки (fasciculi) и тракты (tractus), которые являются звеньями проводящих путей центральной нервной системы.

Головной мозг состоит из серого и белого вещества. Белым веществом занято все пространство между серым веществом мозговой коры и базальными ядрами. Поверхность полушария, плащ (pallium), образована равномерным слоем серого вещества толщиной 1,3 - 4,5 мм, содержащего нервные клетки.

В белом веществе различают четыре части:

1. центральное вещество мозолистого тела, внутренней капсулы и длинные ассоциативные волокна;

2. лучистый венец (corona radiata), образованный лучеобразно расходящимися волокнами, входящими во внутреннюю капсулу (capsula interna) и покидающими ее;

3. область белого вещества в наружных частях полушария - полуовальный центр (centrum semiovale);

4. белое вещество в извилинах между бороздами.

Нервные волокна белого вещества делят на проекционные, ассоциативные и комиссуральные.

Белое вещество полушарий образовано нервными волокнами, связывающими кору одной извилины с корой других извилин своего и противоположного полушарий, а также с нижележащими образованиями.

Две мозговые спайки, commissura anterior и commissura fornicis, гораздо меньше по своим размерам относятся к обонятельному мозгу rhinencephalon и соединяют: commissura anterior - обонятельные доли и обе парагиппокампальные извилины, commissura fornicis - гиппокампы.

Комиссуральные волокна, входящие в состав мозговых комиссур, или спаек, соединяют не только симметричные точки, но и кору, принадлежащую разным долям противоположных полушарий.

Ассоциативные волокна связывают между собой различные участки коры одного и того же полушария.

Ассоциативные волокна разделяются на короткие и длинные.

Короткие волокна связывают между собой соседние извилины в форме дугообразных пучков.

Длинные ассоциативные волокна соединяют более отдаленные друг от друга участки

Проекционные волокна связывают кору полушарий большого мозга с нижележащими образованиями, а через них -- с периферией.

На фронтальном разрезе мозга внутренняя капсула имеет вид косой белой полосы, продолжающейся в ножку мозга.

Во внутренней капсуле различают переднюю ножку (crus anterius) - между хвостатым ядром и передней половиной внутренней поверхности чечевицеобразного ядра, а также заднюю ножку (crus posterius) - между таламусом и задней половиной чечевицеобразного ядра и колена (genu). Проекционные волокна по их длине могут быть разделены на следующие три системы:

Fibrae thalamocorticalis et corticothalamici - волокна от таламуса к коре и обратно от коры к таламусу; проводящие возбуждение по направлению к коре и центробежные (нисходящие, кортико-фугальные, эфферентные).

Tractus corticonuclearis - проводящие пути к двигательным ядрам черепных нервов. Так как все двигательные волокна собраны на небольшом пространстве во внутренней капсуле (колено и передние две трети ее задней ножки), то при повреждении их в этом месте наблюдается односторонний паралич противоположной стороны тела.

Tractus corticospinalis (pyramidalis) проводит двигательные волевые импульсы к мышцам туловища и конечностей.

Tractus corticopontini - пути от мозговой коры к ядрам моста. При помощи этих путей кора большого мозга оказывает тормозящее и регулирующее влияние на деятельность мозжечка.

Проекционные волокна в белом веществе полушария ближе к коре образуют лучистый венец, и затем главная часть их сходится во внутреннюю капсулу, которая представляет собой слой белого вещества между чечевицеобразным ядром (nucleus lentiformis), хвостатым ядром (nucleus caudatus) и таламусом (thalamus).

Теперь рассмотрим серое вещество. Поверхность плаща имеет очень сложный рисунок, состоящий из чередующихся между собой в различных направлениях борозд и валиков между ними, называемых извилинами.

Глубокими постоянными бороздами пользуются для разделения каждого полушария на большие участки, называемые долями; последние в свою очередь разделяются на дольки и извилины.

Величина и форма борозд подвержены значительным индивидуальным колебаниям, вследствие чего не только мозг различных людей, но даже полушария одной и той же особи по рисунку борозд не вполне похожи.

Выделяют пять долей полушария: лобная (lobus frontalis), теменная (lobus parietalis), височная (lobus temporalis), затылочная (lobus occipitalis) и долька, скрытая на дне латеральной борозды - так называемый островок (insula).

Центральная борозда (sulcus cenrtalis) начинается на верхнем краю полушария и идет вперед и вниз. Участок полушария, находящийся впереди центральной борозды, относится к лобной доле. Часть мозговой поверхности, лежащая сзади от центральной борозды, составляет теменную долю. Задней границей теменной доли служит конец теменно затылочной борозды (sulcus parietooccipitalis), расположенной на медиальной поверхности полушария.

Лобная доля. В заднем отделе наружной поверхности этой доли проходит sulcus precentralis почти параллельно направлению sulcus centralis. От нее в продольном направлении проходят две борозды: sulcus frontalis superior et sulcus frontalis inferior. Благодаря этому лобная доля разделяется на четыре извилины.

Вертикальная извилина, gyrus precentralis, находится между центральной и прецентральной бороздами Верхнелатеральная поверхность полушария разграничена на доли посредством трех борозд: латеральной, центральной и верхнего конца теменно затылочной борозды.

Латеральная борозда (sulcus cerebri lateralis) начинается на базальной поверхности полушария из латеральной ямки и затем переходит на верхнелатеральную поверхность

Доля состоит из ряда извилин, называемых в отдельных местах дольками, которые ограничиваются бороздами мозговой поверхности.

Горизонтальными извилинами лобной доли являются: верхняя лобная (gyrus frontalis superior), средняя лобная (gyrus frontalis medius) и нижняя лобная (gyrus frontalis inferior).

Височная доля. Латеральная поверхность этой доли имеет три продольные извилины, отграниченные друг от друга sulcus temporalis superior и sulcus temporalis inferior. Между верхней и нижней височными бороздами протягивается gyrus temporalis medius. Ниже нее проходит gyrus temporalis inferior.

Затылочная доля. Борозды латеральной поверхности этой доли изменчивы и непостоянны. Из них выделяют идущую поперечно sulcus occipitalis transversus, соединяющуюся обычно с концом межтеменной борозды.

Теменная доля. На ней приблизительно параллельно центральной борозде располагается sulcus postcentralis, сливающаяся обычно с sulcus intraparietalis, которая идет в горизонтальном направлении. В зависимости от расположения этих борозд теменная доля разделяется на три извилины.

Вертикальная извилина, gyrus postcentralis, идет позади центральной борозды в одном направлении с прецентральной извилиной. Выше межтеменной борозды помещается верхняя теменная извилина, или долька (lobulus parietalis superior), ниже - lobulus parietalis inferior.

Островок. Эта долька имеет форму треугольника. Поверхность островка покрыта короткими извилинами.

Нижняя поверхность полушария в той ее части, которая лежит впереди латеральной ямки, относится к лобной доле.

На заднем участке базальной поверхности полушария видны две борозды: sulcus occipitotemporalis, проходящая в направлении от затылочного полюса к височному и ограничивающая gyrus occipitotemporalis lateralis, и идущая параллельно ей sulcus collateralis. Здесь параллельно медиальному краю полушария проходит sulcus olfactorius. Параллельно и выше этой борозды проходит по медиальной поверхности полушария sulcus cinguli. Между ними располагается gyrus occipitotemporalis medialis.

Медиально от коллатеральной борозды расположены две извилины: между задним отделом этой борозды и sulcus calcarinus лежит gyrus lingualis; между передним отделом этой борозды и глубокой sulcus hippocampi лежит gyrus parahippocampalis.

Извилина, примыкающая к стволу мозга, находится уже на медиальной поверхности полушария.

Позади предклинья лежит обособленный участок коры, относящийся к затылочной доле, - клин (cuneus). Между язычковой бороздой и бороздой мозолистого тела протягивается поясная извилина (gyrus cinguli), которая при посредстве перешейка (isthmus) продолжается в парагиппокампальную извилину, заканчивающуюся крючком (uncus). Gyrus cinguli, isthmus и gyrus parahippocampalis образуют вместе сводчатую извилину (gyrus fornicatus), которая описывает почти полный круг, открытый только снизу и спереди.

На медиальной поверхности полушария находится борозда мозолистого тела (sulcus corpori callosi), идущая непосредственно над мозолистым телом и продолжающаяся своим задним концом в глубокую sulcus hippocampi, которая направляется вперед и книзу.

Парацентральной долькой (lobulus paracentralis) называется небольшой участок над язычковой бороздой. От парацентральной дольки находится четырехугольная поверхность (так называемое предклинье, precuneus). Оно относится к теменной доли. Сводчатая извилина не имеет отношения ни к одной из долей плаща. Она относится к лимбической области. Лимбическая область - часть новой коры полушарий большого мозга, занимающая поясную и парагиппокампальную извилины; входит в состав лимбической системы. Раздвигая край sulcus hippocampi, можно видеть узкую зазубренную серую полоску, представляющую собой рудиментарную извилину gyrus dentatus.

Referats

Головной мозг состоит из серого и белого вещества. Белым веществом занято все пространство между серым веществом мозговой коры и базальными ядрами. Поверхность полушария, плащ (pallium), образована равномерным слоем серого вещества толщиной 1,3 - 4,5 мм, содержащего нервные клетки.

Для начала рассмотрим белое вещество.

В белом веществе различают четыре части:

1) центральное вещество мозолистого тела, внутренней капсулы и длинные ассоциативные волокна.

2) лучистый венец (corona radiata), образованный лучеобразно расходящимися волокнами, входящими во внутреннюю капсулу (capsula interna) и покидающими ее;

3) область белого вещества в наружных частях полушария - полуовальный центр (centrum semiovale);

4) белое вещество в извилинах между бороздами;

Нервные волокна белого вещества делят на проекционные, ассоциативные и комиссуральные.

Белое вещество полушарий образовано нервными волокнами, связывающими кору одной извилины с корой других извилин своего и противоположного полушарий, а также с нижележащими образованиями.

Две мозговые спайки, commissura anterior и commissura fornicis, гораздо меньше по своим размерам относятся к обонятельному мозгу rhinencephalon и соединяют: commissura anterior - обонятельные доли и обе парагиппокампальные извилины, commissura fornicis - гиппокампы.

Большинство комиссуральных волокон идет в составе мозолистого тела, которая связывает между собой части обоих полушарий, относящихся neencephalon.

Комиссуральные волокна, входящие в состав мозговых комиссур, или спаек, соединяют не только симметричные точки, но и кору, принадлежащую разным долям противоположных полушарий.

Ассоциативные волокна связывают между собой различные участки коры одного и того же полушария.

Ассоциативные волокна разделяются на короткие и длинные.

Короткие волокна связывают между собой соседние извилины в форме дугообразных пучков.

Длинные ассоциативные волокна соединяют более отдаленные друг от друга участки коры.

Проекционные волокна связывают кору полушарий большого мозга с нижележащими образованиями, а через них с периферией. Эти волокна делят на центростремительные (восходящие, кортикопетальные, афферентные).

На фронтальном разрезе мозга внутренняя капсула имеет вид косо идущей белой полосы, продолжающейся в ножку мозга.

Во внутренней капсуле различают переднюю ножку (crus anterius), - между хвостатым ядром и передней половиной внутренней поверхности чечевицеобразного ядра, заднюю ножку (crus posterius),- между таламусом и задней половиной чечевицеобразного ядра и колена (genu), лежащая на месте перегиба между обеими частями внутренней капсулы. Проекционные волокна по их длине могут быть разделены на следующие три системы, начиная с самых длинных:

1. Fibrae thalamocorticalis et corticothalamici - волокна от таламуса к коре и обратно от коры к таламусу.Проводящие возбуждение по направлению к коре, и центробежные (нисходящие, кортико-фугальные, эфферентные).

2. Tractus corticonuclearis - проводящие пути к двигательным ядрам черепных нервов. Так как все двигательные волокна собраны на небольшом пространстве во внутренней капсуле (колено и передние две трети ее задней ножки), то при повреждении их в этом месте наблюдается односторонний паралич противоположной стороны тела.

3. Tractus corticospinalis (pyramidalis) проводит двигательные волевые импульсы к мышцам туловища и конечностей.

4. Tractus corticopontini - пути от мозговой коры к ядрам моста. При помощи этих путей кора большого мозга оказывает тормозящее и регулирующее влияние на деятельность мозжечка.

Проекционные волокна в белом веществе полушария ближе к коре образуют лучистый венец, и затем главная часть их сходится во внутреннюю капсулу, которая представляет собой слой белого вещества между чечевицеобразным ядром (nucleus lentiformis) с одной стороны, и хвостатым ядром (nucleus caudatus) и таламусом (thalamus) - с другой.

Теперь рассмотрим серое вещество.

Поверхность плаща имеет очень сложный рисунок, состоящий из чередующихся между собой в различных направлениях борозд и валиков между ними, называемых извилинами, gyri.

Глубокими постоянными бороздами пользуются для разделения каждого полушария на большие участки, называемые долями, lobi; последние в свою очередь разделяются на дольки и извилины.

Величина и форма борозд подвержены значительным индивидуальным колебаниям, вследствие чего не только мозг различных людей, но даже полушария одной и той же особи по рисунку борозд не вполне похожи.

Выделяют пять долей полушария: лобная (lobus frontalis), теменная (lobus parietalis), височная (lobus temporalis), затылочная (lobus occipitalis) и долька, скрытая на дне латеральной борозды, так называемый островок (insula).

Центральная борозда (sulcus cenrtalis) начинается на верхнем краю полушария и идет вперед и вниз. Участок полушария, находящийся впереди центральной борозды. Относится к лобной доли. Часть мозговой поверхности, лежащая сзади от центральной борозды, составляет теменную долю. Задней границей теменной доли служит конец теменно-затылочной борозды (sulcus parietooccipitalis), расположенной на медиальной поверхности полушария.

Лобная доля. В заднем отделе наружной поверхности этой доли проходит sulcus precentralis почти параллельно направлению sulcus centralis. От нее в продольном направлении проходят две борозды: sulcus frontalis superior et sulcus frontalis inferior. Благодаря этому лобная доля разделяется на четыре извилины.

Вертикальная извилина, gyrus precentralis, находится между центральной и прецентральной бороздами Верхнелатеральная поверхность полушария разграничена на доли посредством трех борозд: латеральной, центральной и верхнего конца теменно-затылочной борозды.

Латеральная борозда (sulcus cerebri lateralis) начинается на базальной поверхности полушария из латеральной ямки и затем переходит на верхнелатеральную поверхность

Доля состоит из ряда извилин, называемых в отдельных местах дольками, которые ограничиваются бороздами мозговой поверхности.

Горизонтальными извилинами лобной доли являются: верхняя лобная (gyrus frontalis superior), средняя лобная (gyrus frontalis medius) и нижняя лобная (gyrus frontalis inferior).

Височная доля. Латеральная поверхность этой доли имеет три продольные извилины, отграниченные друг от друга sulcus temporalis superior и sulcus temporalis inferior. Между верхней и нижней височными бороздами протягивается gyrus temporalis medius. Ниже нее проходит gyrus temporalis inferior.

Затылочная доля. Борозды латеральной поверхности этой доли изменчивы и непостоянны. Из них выделяют идущую поперечно sulcus occipitalis transversus, соединяющуюся обычно с концом межтеменной борозды.

Теменная доля. На ней приблизительно параллельно центральной борозде располагается sulcus postcentralis, сливающаяся обычно с sulcus intraparietalis, которая идет в горизонтальном направлении. В зависимости от расположения этих борозд теменная доля разделяется на три извилины.

Вертикальная извилина, gyrus postcentralis, идет позади центральной борозды в одном направлении с прецентральной извилиной. Выше межтеменной борозды помещается верхняя теменная извилина, или долька (lobulus parietalis superior), ниже - lobulus parietalis inferior.

Островок. Эта долька имеет форму треугольника. Поверхность островка покрыта короткими извилинами.

Нижняя поверхность полушария в той ее части, которая лежит кпереди от латеральной ямки, относится к лобной доле.

На заднем участке базальной поверхности полушария видны две борозды: sulcus occipitotemporalis, проходящая в направлении от затылочного полюса к височному и ограничивающая gyrus occipitotemporalis lateralis, и идущая параллельно ей sulcus collateralis. Здесь параллельно медиальному краю полушария проходит sulcus olfactorius. Параллельно и выше этой борозды проходит по медиальной поверхности полушария sulcus cinguli. Между ними располагается gyrus occipitotemporalis medialis.

Медиально от коллатеральной борозды расположены две извилины: между задним отделом этой борозды и sulcus calcarinus лежит gyrus lingualis; между передним отделом этой борозды и глубокой sulcus hippocampi лежит gyrus parahippocampalis.

Извилина, примыкающая к стволу мозга, находится уже на медиальной поверхности полушария.

Позади предклинья лежит обособленный участок коры, относящийся к затылочной доле, - клин (cuneus). Между язычковой бороздой и бороздой мозолистого тела протягивается поясная извилина (gyrus cinguli), которая при посредстве перешейка (isthmus) продолжается в парагиппокампальную извилину, заканчивающуюся крючком (uncus). Gyrus cinguli, isthmus и gyrus parahippocampalis образуют вместе сводчатую извилину (gyrus fornicatus), которая описывает почти полный круг, открытый только снизу и спереди.

На медиальной поверхности полушария находится борозда мозолистого тела (sulcus corpori callosi), идущая непосредственно над мозолистым телом и продолжающаяся своим задним концом в глубокую sulcus hippocampi, которая направляется вперед и книзу.

Парацентральной долькой (lobulus paracentralis) называется небольшой участок над язычковой бороздой. От парацентральной дольки находится четырехугольная поверхность (так называемое предклинье, precuneus). Оно относится к теменной доли. Сводчатая извилина не имеет отношения ни к одной из долей плаща. Она относится к лимбической области. Лимбическая область - часть новой коры полушарий большого мозга, занимающая поясную и парагиппокампальную извилины; входит в состав лимбической системы.

Раздвигая край sulcus hippocampi, можно видеть узкую зазубренную серую полоску, представляющую собой рудиментарную извилину gyrus dentatus.

Список литературы

1. М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. Анатомия человека. М., 1985 г.

2. Большая медицинская энциклопедия. т. 11, М., 1979 г.

3. Большая медицинская энциклопедия. т. 6, М., 1977 г.

Серое и белое вещество головного мозга

Человеческий головной мозг состоит из белого и серого вещества. Первое — это все, что заполнено между серым веществом на коре и На поверхности имеется равномерный слой серого вещества с нервными клетками, толщина которого составляет до четырех с половиной миллиметров.

Изучим подробнее, что такое серое и белое вещество в головном мозге.

Из чего состоят эти вещества

Вещество ЦНС бывает двух типов: белого и серого.

Белые вещества состоят из множества нервных волокон и отростков нервных клеток, оболочка которых имеет белый цвет.

Серые вещества состоят из с отростками. Нервные волокна соединяют разные отделы ЦНС и нервные центры.

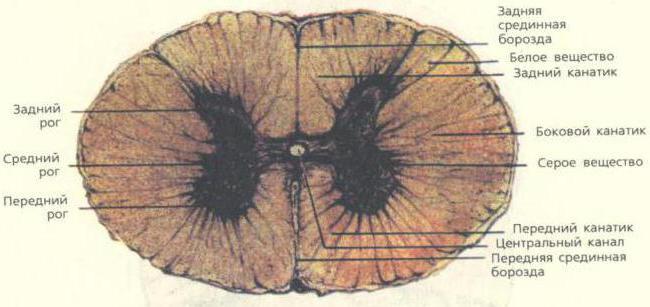

Серое и белое вещество спинного мозга

Неоднородное вещество этого органа бывает серым и белым. Первое образуется огромным количеством нейронов, которые сконцентрированы в ядра и бывают трех типов:

- корешковые клетки;

- пучковые нейроны;

- внутренние клетки.

Белое вещество спинного мозга окружает серое вещество. В него входят нервные отростки, состовляющие три системы волокон:

- вставочные и афферентные нейроны, соединяющие разные участки спинного мозга;

- чувствительные афферентные, являющиеся длинными центростремительными;

- двигательные афферентные или длинные центробежные.

Продолговатый мозг

Из курса анатомии мы знаем, что спинной мозг переходит в продолговатый. Часть этого мозга наверху толще, чем внизу. Средняя длина его составляет 25 миллиметров, а форма напоминает усеченный конус.

В нем развиваются гравитационные и слуховые органы, связанные с дыханием и циркуляцией крови. Поэтому ядра серого вещества здесь регулируют равновесие, обмен веществ, кровообращение, дыхание, координацию движений.

Задний мозг

Этот мозг состоит из моста и мозжечка. Рассмотрим серое и белое вещество в них. Мостом является большой белый валик с задней стороны от основания. С одной стороны выражена его граница с ножками мозга, а с другой — с продолговатым. Если сделать поперечный срез, то белое вещество мозга и серого ядра здесь будут видны очень хорошо. Поперечные волокна делят мост на вентральный и дорсальный участки. В вентральной части в основном присутствует белое вещество проводящих путей, а серое здесь образует свои ядра.

Дорсальная часть представлена ядрами: переключательными, сенсорных систем и черепно-мозговых нервов.

Мозжечок находится под затылочными долями. В него входят полушария и средняя часть под названием "червь". Серое вещество составляет кору мозжечка и ядра, которые бывают шатро-, шаровидным, пробковидным и зубчатым. Белое вещество головного мозга в этой части расположено под корой мозжечка. Оно проникает во все извилины в качестве белых пластинок и состоит из разных волокон, которые либо связывают дольки и извилины, либо направлены к внутренним ядрам, либо соединяют разделы мозга.

Средний мозг

Он начинается из среднего мозгового пузыря. С одной стороны соответствует поверхности ствола мозга между и верхним мозговым парусом, а с другой - участку между сосцевидными телами и передней частью моста.

В него входит мозговой водопровод, с одной стороны которого граница обеспечивается крышей, а с другой - покрышкой ножек мозга. На вентральном участке различают заднее продырявленное вещество и ножки большого мозга, а на дорсальном — пластинку крыши и ручки нижнего и верхнего бугорков.

Если рассматривать в мозговом водопроводе белое и серое вещество мозга, то мы увидим, что белое окружает центральное серое вещество, состоящее из мелких клеток и имеющее толщину от 2 до 5 миллиметров. В его состав входят блоковый, тройничный и глазодвигательный нервы вместе с добавочным ядром последнего и промежуточным.

Промежуточный мозг

Он находится между мозолистым телом и сводом, а по бокам срастается с Дорзальный отдел состоит из зрительных бугров, на верхней части которых находится надбугорье, а в вентральной располагается нижнебугорная область.

Серые вещества здесь состоят из ядер, которые связаны с центрами чувствительности.

Белые вещества представлены проводящими путями разных направлений, гарантирующих связь образований с корой мозга и ядрами. В промежуточный мозг входят также гипофиз и эпифиз.

Конечный мозг

Представлен двумя полушариями, которые отделяет щель, идущая вдоль них. Она соединяется в глубине мозолистым телом и спайками.

Полость представлена боковыми желудочками, находящимися в одном и втором полушарии. Эти полушария состоят из:

- плаща из неокортекса или шестислойной коры, различающихся нервными клетками;

- полосатого тела из базальных ядер — древнего, старого и нового;

- перегородки.

Но иногда встречается и другая классификация:

- обонятельный мозг;

- подкорка;

- серое вещество коры.

Не касаясь серого вещества, остановимся сразу на белом.

Об особенностях белого вещества полушарий

Белое вещество головного мозга занимает все пространство между серым и базальными ядрами. Здесь находится огромное количество нервных волокон. В белом веществе имеются следующие участки:

- центральное вещество внутренней капсулы, мозолистого тела и длинные волокна;

- лучистый венец из расходящихся волокон;

- полуовальный центр в наружных частях;

- вещество, находящееся в извилинах между бороздами.

Нервные волокна бывают:

- комиссуральные;

- ассоциативные;

- проекционные.

В белое вещество входят нервные волокна, которые связаны извилинами одной и другой коры полушарий и другими образованиями.

Нервные волокна

В основном комиссуральные волокна находятся в составе мозолистого тела. Они расположены в мозговых комиссурах, которые соединяют кору на разных полушариях и симметричные точки.

Волокна ассоциативные группируют участки на одном полушарии. При этом короткие соединяют соседние извилины, а длинные — находящиеся на далеком расстоянии друг от друга.

Волокна проекционные связывают кору с теми образованиями, что расположены ниже, и далее с периферией.

Если внутреннюю капсулу посмотреть в разрезе фронтально, будут видны чечевицеобразное ядро и задняя ножка. Проекционные волокна делятся на:

- волокна, расположенные от таламуса к коре и в противоположную сторону, они возбуждают кору и являются центробежными;

- волокна, направленные к двигательным ядрам нервов;

- волокна, проводящие импульсы к мышцам всего тела;

- волокна, направленные от коры к мостовым ядрам, обеспечивая регулирующее и тормозное действие на работу мозжечка.

Те проекционные волокна, которые расположены наиболее близко к коре, создают лучистый венец. Потом главная их часть переходит во внутреннюю капсулу, где белое вещество находится между хвостатым и чечевицеобразным ядрами, а также таламусом.

На поверхности имеется чрезвычайно сложный рисунок, где чередуются бороздки и валики между ними. Их называют извилинами. Глубокие борозды разделяют полушария на большие участки, которые получили название долей. Вообще борозды мозга являются глубоко индивидуальными, они могут очень сильно отличаться у разных людей.

В полушариях есть пять долей:

- лобная;

- теменная;

- височная;

- затылочная;

- островок.

Борозда центральная берет начало наверху полушария и движется вниз и вперед, к лобной доле. Участок сзади от центральной борозды является теменной долей, которая заканчивается теменно-затылочной бороздой.

Лобная доля делится на четыре извилины, вертикальные и горизонтальные.

В латеральная поверхность представлена тремя извилинами, которые отграничены друг от друга.

Борозды затылочной доли изменчивы. Но у всех, как правило, имеется поперечная, которая соединена с концом борозды межтеменной.

На теменной доле расположена борозда, идущая параллельно центральной горизонтально и сливающаяся с другой бороздой. В зависимости от их расположения эта доля поделена на три извилины.

Островок имеет треугольную форму. Он покрыт недлинными извилинами.

Поражения головного мозга

Благодаря достижениям современной науки стало возможным проведение высокотехнологичной диагностики мозга. Таким образом, если имеется патологический очаг в белом веществе, его можно выявить на ранней стадии и своевременно назначить терапию.

Среди заболеваний, которые вызваны поражением этого вещества, выделяют его нарушения в полушаниях, патологии капсулы, мозолистого тела и синдромы смешанного характера. Например, при повреждениях задней ножки одну половину человеческого тела может парализовать. Эта проблема может развиваться с нарушением чувствительности или дефектом поля зрения. Сбои в работе мозолистого тела приводят к психическим расстройствам. При этом человек перестает узнавать окружающие предметы, явления и прочее или не производит целенаправленных действий. В случае если очаг является двусторонним, могут наблюдаться расстройства глотания и речи.

Невозможно переоценить значение как серого, так и белого вещества в головном мозге. Поэтому чем раньше выявить наличие патологии, тем больше шансов, что лечение пройдет успешно.